○湖南市保育士確保定着支援金支給要綱

令和6年4月1日

告示第50―31号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別給付を実施した事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において湖南市保育士確保定着支援金(以下「支援金」という。)を支給することとし、その支給に関しては、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「保育所等」とは、民間事業者が市内において設置し経営する施設であって、次に掲げるものをいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所

(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

(5) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所

(6) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)であって、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)による一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ)を実施するもの

(8) 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第9条の規定に基づく私立高等学校等経常費助成費補助金(預かり保育推進事業)の交付を受けて預かり保育を実施する幼稚園

(9) 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものであって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項に規定する助成及び援助を受けているもの

2 この告示において「特別給付」とは、新規採用保育士等が保育所等で一定期間勤続したときに、当該保育士等に一時金を給付することをいう。

(支給の対象者)

第3条 支援金の支給対象者は、保育所等を経営する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 対象保育士(別表算定基準欄に規定する対象保育士をいう。以下この条において同じ。)に、1年以上勤務を継続(産休・育休等の理由により勤務に従事できない期間も対象とする。)したことに対する特別給付を行っていること。

(2) 対象保育士に、3年以上勤務を継続(産休・育休等の理由により勤務に従事できない期間も対象とする。)したことに対する特別給付を行っていること。

(3) 対象保育士に、5年以上勤務を継続(産休・育休等の理由により勤務に従事できない期間も対象とする。)したことに対する特別給付を行っていること。

(支給額)

第4条 支援金の支給額は、別表のとおりとする。

(支援金の申請)

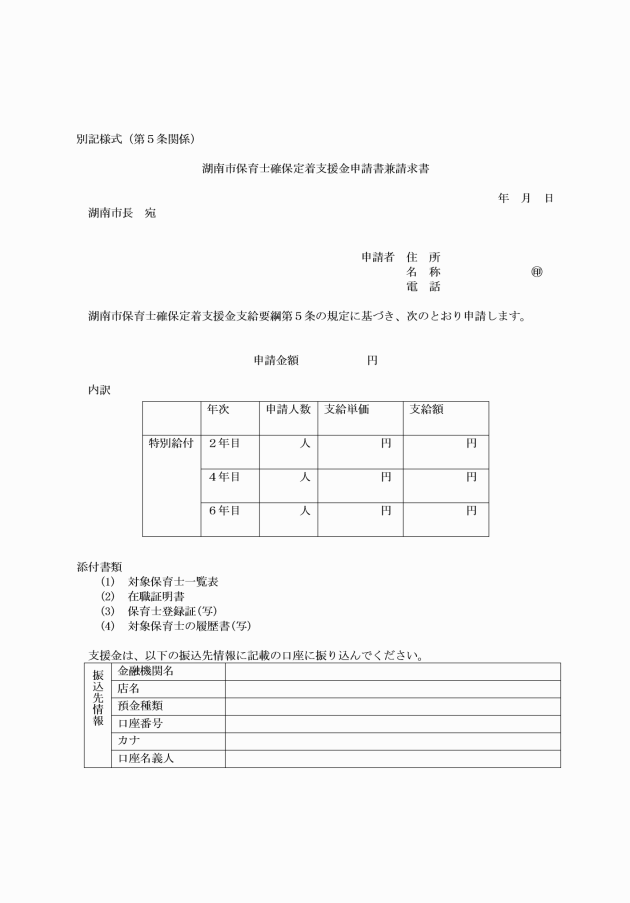

第5条 支援金の支給を受けようとする事業者は、湖南市保育士確保定着支援金申請書兼請求書(別記様式)に必要書類を添付して、これを市長に提出するものとする。

(申請の期限)

第6条 支援金の申請又は請求の期限は、各年度において市長が別に定める。

(支援金の支給)

第7条 市長は、事業者から申請があった場合は、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、支援金の支給を決定し、当該事業者に支援金を支給する。この場合において、支援金の支給の決定の通知は、当該事業者が指定する口座への支援金の振込をもってこれに代えるものとする。

(支援金の取消及び返還)

第8条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金支給決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した支援金の返還を命ずることができる。

(1) 支給決定後に、事業の対象でないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(3) その他支給について不適当と市長が認めたとき。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係書類の整備及び調査)

第11条 支給を受けた事業者は、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第7条の通知を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 市長は、必要に応じて対象事業者等から事業の遂行状況の報告を求め、又は調査することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

附則(令和7年告示第58―12号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

算定基準 | 支給額 | |

対象経費 | 対象保育士 | |

事業者から対象保育士に支払われた特別給付であって、対象保育士に対して給付される1年間の総額が100,000円以上(法定福利費等の事業主負担額を含む。)のもの | 次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 (1) 平成31年4月1日以降に市内の保育所等で保育士又は保育教諭としての勤務を開始した者で、事業者に雇用され保育に従事し、及び当該保育所等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。 (2) 事業者が就業規則に定める常勤の従業者であること。 (3) 過去に次に掲げる市内の施設での勤務実績がないこと。 ア 法第39条第1項に規定する保育所 イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園 ウ 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所 エ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所 オ 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所 カ 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所 キ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園 (4) 申請しようとする日の属する年度の4月1日時点で次に掲げるいずれかに該当していること。ただし、市内施設間での同一法人における異動については、この限りでない。 ア 市内保育所等に継続して勤務している期間が1年以上2年未満の者 イ 市内保育所等に継続して勤務している期間が3年以上4年未満の者 ウ 市内保育所等に継続して勤務している期間が5年以上6年未満の者 (5) 過去に市内の保育施設で施設長を経験していないこと。 | 支給基準額は、次の計算式により計算して得た額とする。 特別給付を実施した対象保育士数×100,000円 ただし、事業者が、対象保育士から特別給付を行った年度において給与等の減額措置をおこなっている場合は、特別給付実施分から減額措置相当分を差し引いた額を支援する。なお、支援金の総額は、予算の額を限度とする。 |