タウンミーティング「湖南市庁舎整備基本計画(素案)」について

令和6年7月27日、31日、8月4日、18日に行うタウンミーティングの資料を公開します。

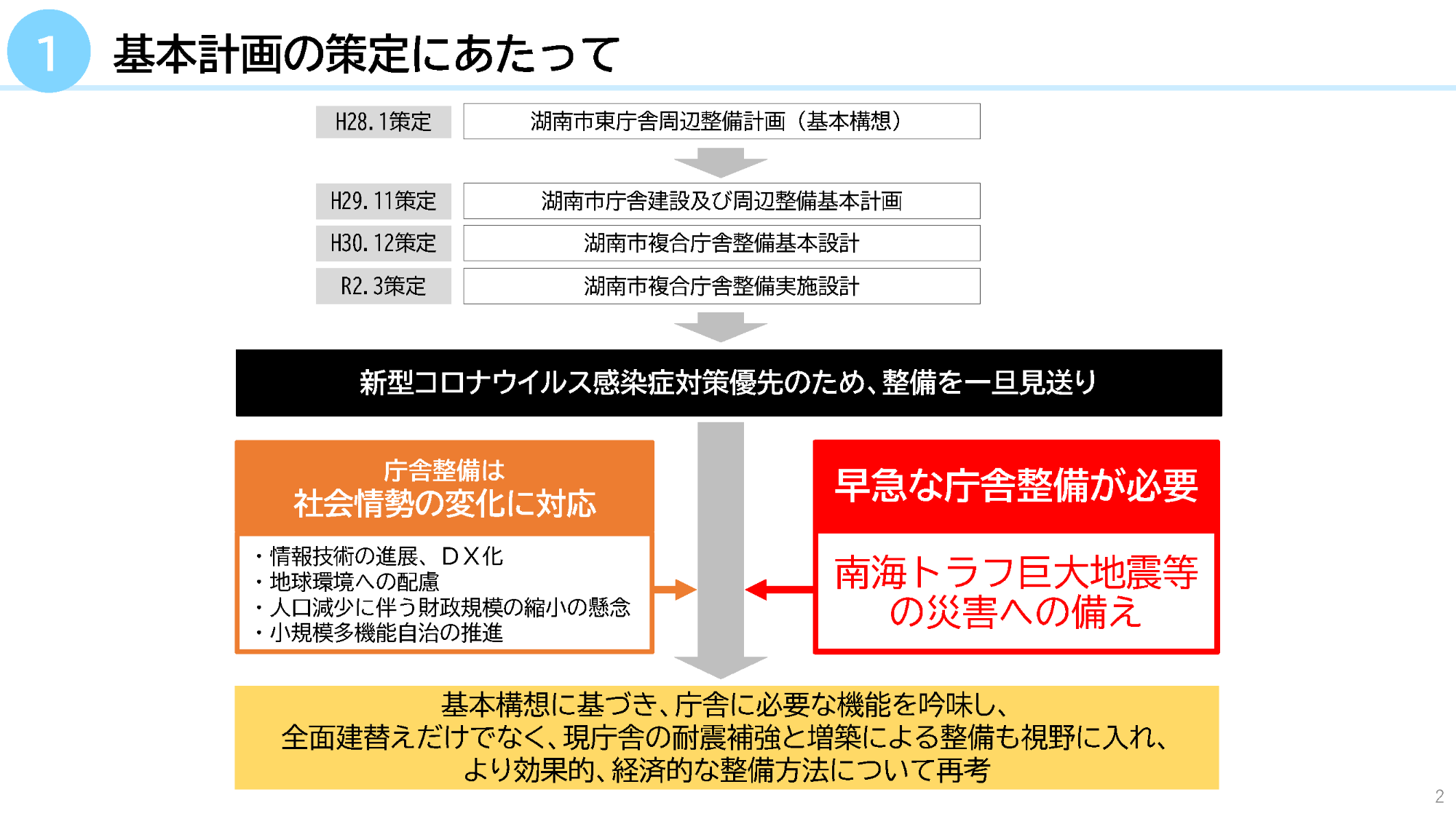

基本計画の策定にあたって

まず、庁舎整備に関するこれまでの経緯を説明します。

平成28年1月に基本構想を策定し、その後、基本計画・基本設計・実施設計を順次策定いたしましたが、令和2年に未曾有の災害ともいえる新型コロナウイルスの感染拡大により、その対策を優先するため、やむなく庁舎整備を一旦見送ることといたしました。

また、同時期に生田市政に代わり、今ある庁舎を最大限生かすことはできないかという原点に帰る考えのもと基本計画の再検討を行うことといたしました。

今回の基本計画では、コロナ禍で急速に進んだ情報技術の進展やDX化、地球環境への配慮、人口減少に伴う将来の財政規模縮小の懸念、小規模多機能自治の推進といった新しい視点を基に検討しております。

また、今年1月に発生した能登半島地震では多くの被害が確認されたところですが、本市においても南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率が70から80%といわれていることを踏まえると、早急に防災拠点となる強い庁舎を整備する必要があります。

こうした点を踏まえ、これまで検討されてきた全面建替え案に執着することなく、今あるものを活かす観点に立ち、現庁舎の耐震補強と最小限の防災棟の増築といった手法も含めて、より効果的、経済的な整備方法について検討することといたしました。

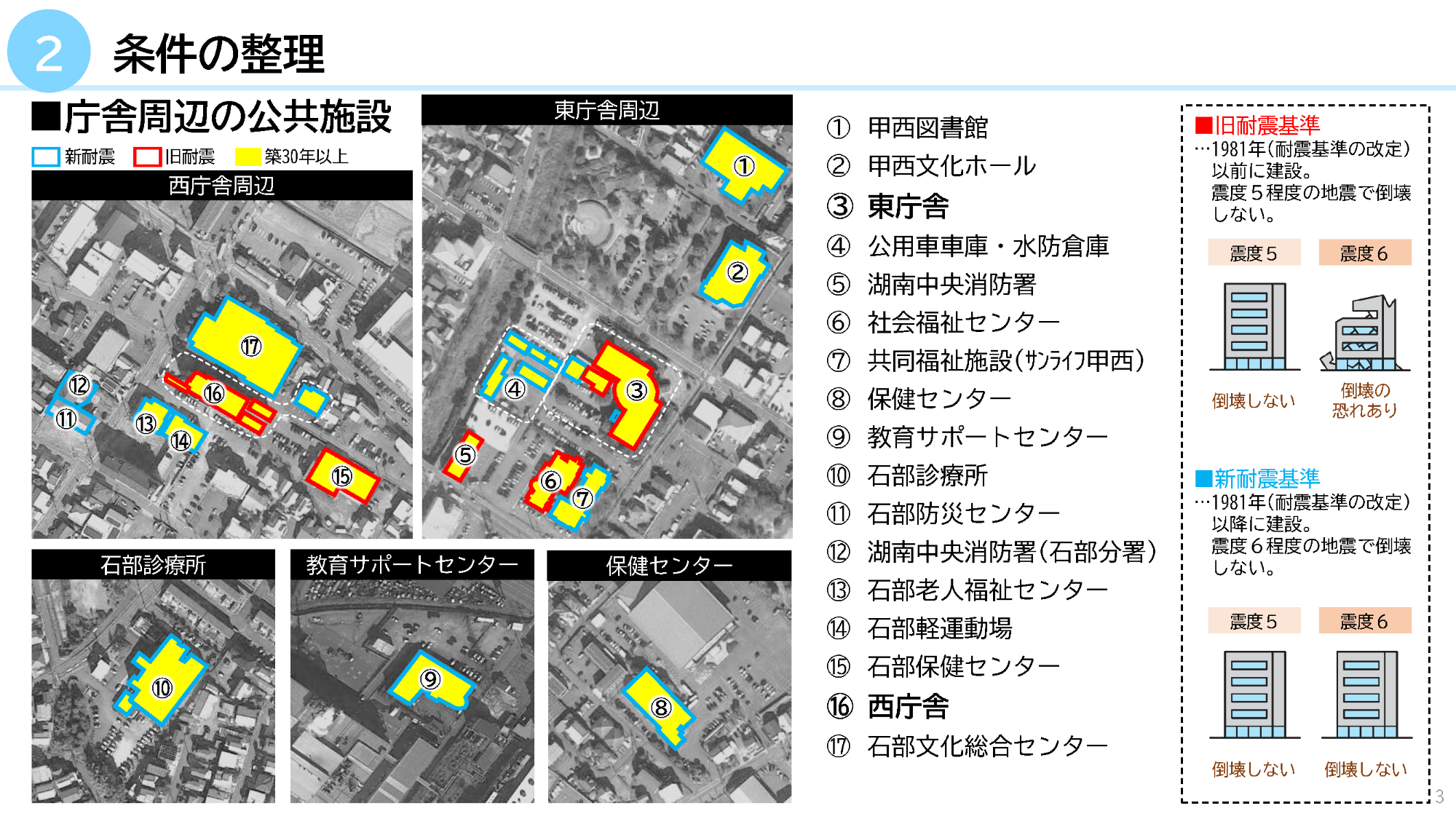

条件の整理

次に、庁舎周辺の条件の整理として、現在の公共施設の状況についてご説明いたします。

左側の図で、青枠で囲われている建物は新耐震基準で建てられた建物です。

赤枠は旧耐震基準で建てられた建物です。

また、黄色い色塗りがされている建物は、築30年以上が経過している建物であることを示しています。

ほとんどの建物が築30年以上の老朽施設であり、建物本体の大規模修繕や大規模な設備更新が必要なため維持管理コストが増大する建物となっております。

また、旧耐震基準と新耐震基準について簡単に申し上げますと旧耐震基準で建てられた建物は、地震に弱い建物といえます。

なお、東庁舎と西庁舎はいずれも築46年が経過しており、旧耐震基準で建てられた建物であることから、地震に弱い建物ということになります。

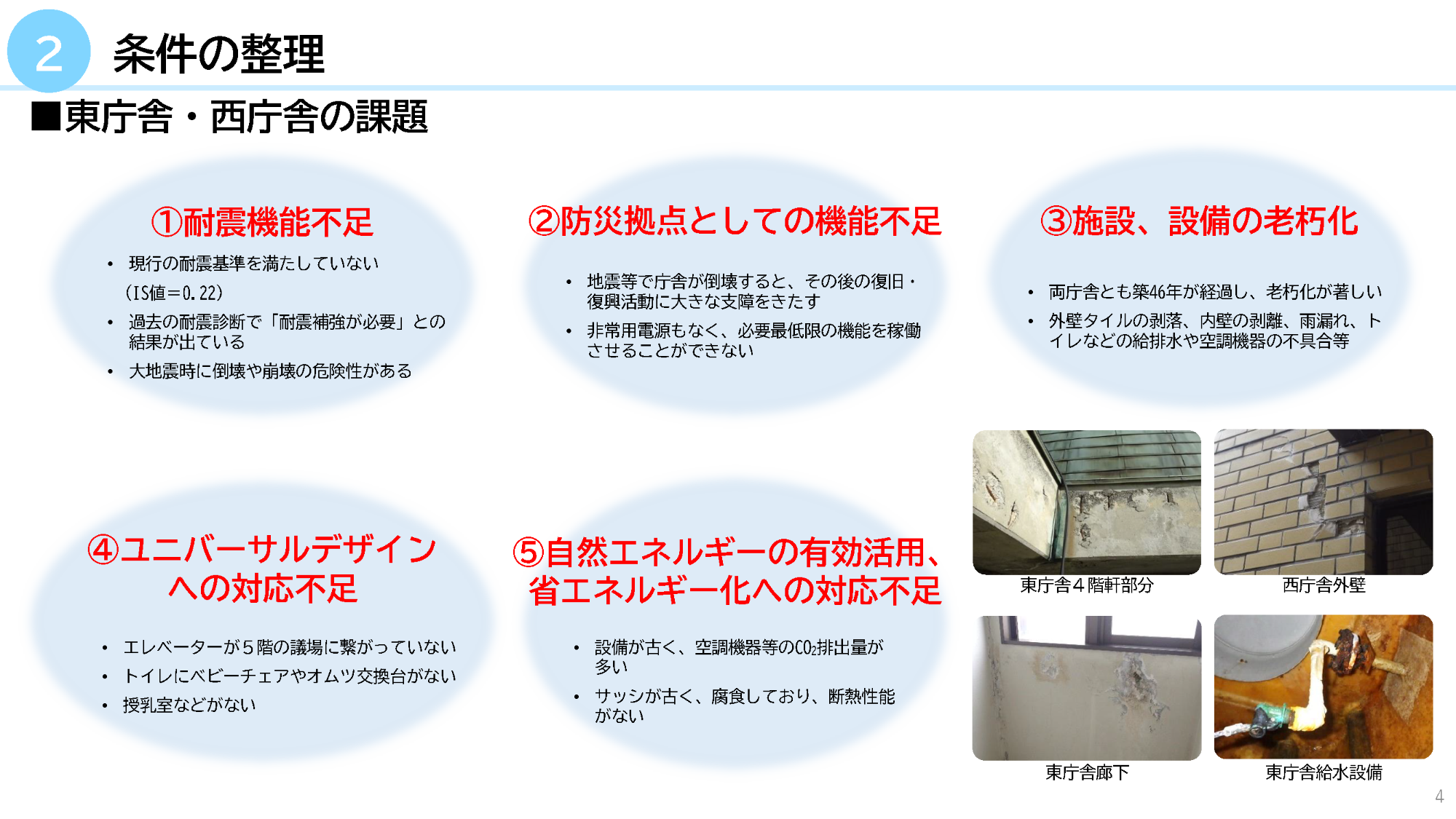

次に、現状の東庁舎と西庁舎が抱えている課題についてご説明いたします。

まず、耐震基準(Is値=0.22)を満たしておらず、地震に弱い建物です。

特に、令和4年度に実施した耐震診断で3階の南側が特に弱いという結果がでており、震度6の地震で崩れる可能性があると指摘されております。

2つ目には、防災拠点としての機能がないということです。

地震などの影響で庁舎に立ち入ることが出来なくなると、防災無線室に入ることができない、災害時の罹災証明の発行が遅れる、業務に必要な資料を見ることができないなど、復旧活動に支障をきたします。

仮に庁舎内に立ち入ることができたとしても、非常用電源がないことからパソコンが使用できず、復旧活動が遅くなってしまう恐れがあります。

3つ目には、施設、設備が著しく老朽化しています。

東庁舎も西庁舎も築46年が経過しており、雨漏れや外壁がはがれるなどの老朽化が進んでいます。

配管も劣化し、給水管の中に錆がたまり、使用できないトイレや蛇口から出てくる水が少ない箇所があります。

また、空調設備も老朽化しているため、夏場はエアコンを入れていても暑い状況です。

4つ目には、ユニバーサルデザインへ対応していません。

ユニバーサルデザインとは、誰もが利用しやすい施設であることですが、東庁舎はエレベーターが4階までしかつながっておらず、議場に行くには、4階から5階は階段で移動する必要があります。

トイレにベビーチェアやおむつ交換台がなく、授乳室もないため、お子様連れの方にとっては利用しにくい庁舎となってしまっています。

5つ目、自然エネルギーの活用が出来ておらず、省エネに対応出来ていません。

空調設備等が古いため、CO2の排出量が多くなっています。

また、大きい窓がたくさんついていますが、断熱性がない窓枠、窓ガラスを使用しているため、冷暖房効率が悪く空調設備への負荷が大きく光熱水費が高くなっています。

右下の写真は、東庁舎と西庁舎の写真です。雨漏れや外壁がはがれている箇所、給水管が錆びている箇所があります。

庁舎整備の方向性

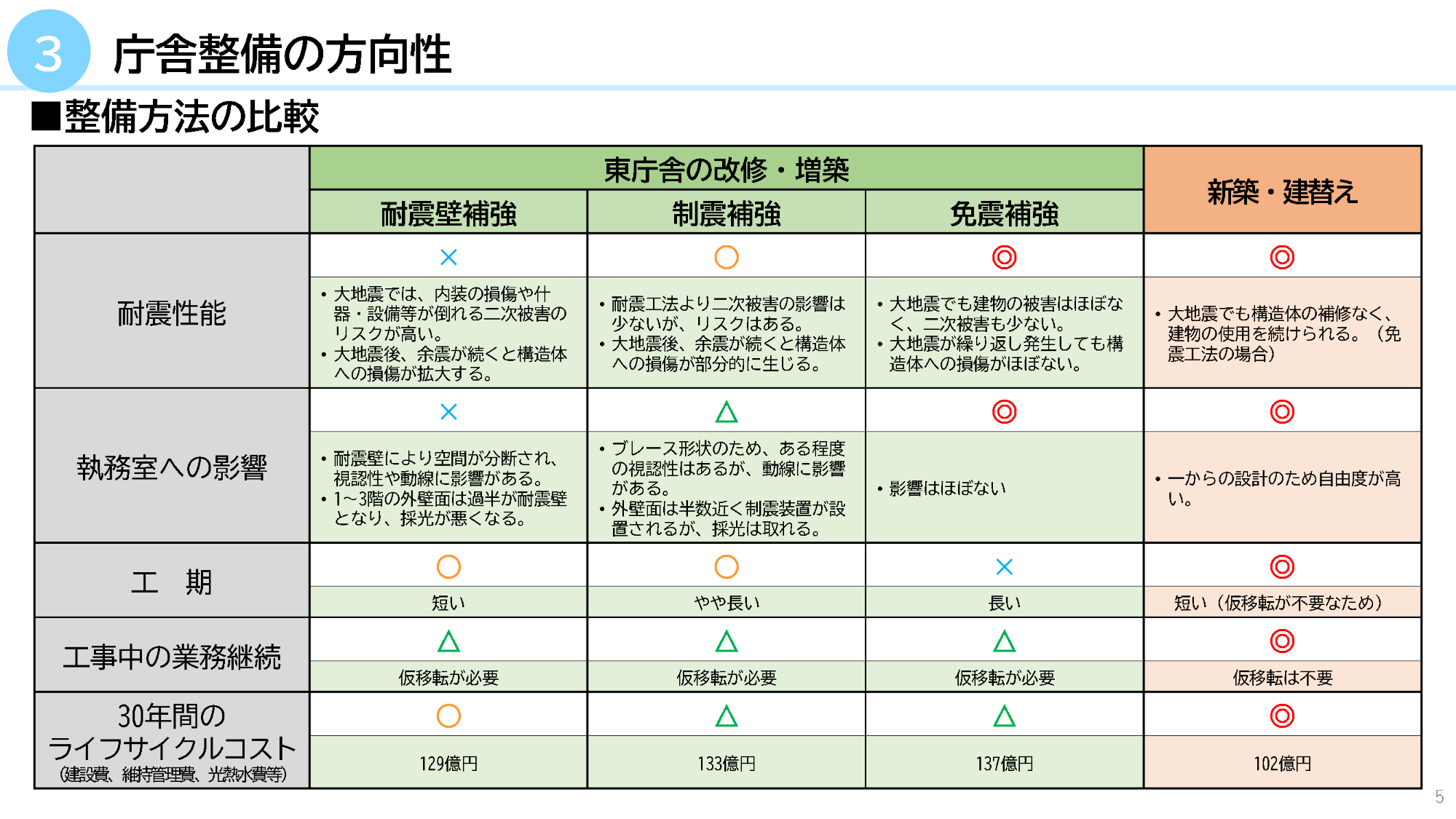

次に庁舎整備の方向性について比較検討した結果をご説明いたします。

緑色の部分は、現状の東庁舎を耐震補強して使用し、防災棟を増築するという案で、耐震壁補強、制震補強、免振補強の3つの案について検討しました。

その中でも免振補強は、耐震性能が高く、執務室への影響もなく、耐震補強工法の中では最も良い工法ですが、一方で工期が長く整備費用が高くなってしまいます。

他方、オレンジ色の部分は新しく庁舎を建てた場合であり、現在の庁舎を使用しながら工事ができ、30年間という大きなスパンでとらえるとコストも安く、メリットが大きいという結果となりました。

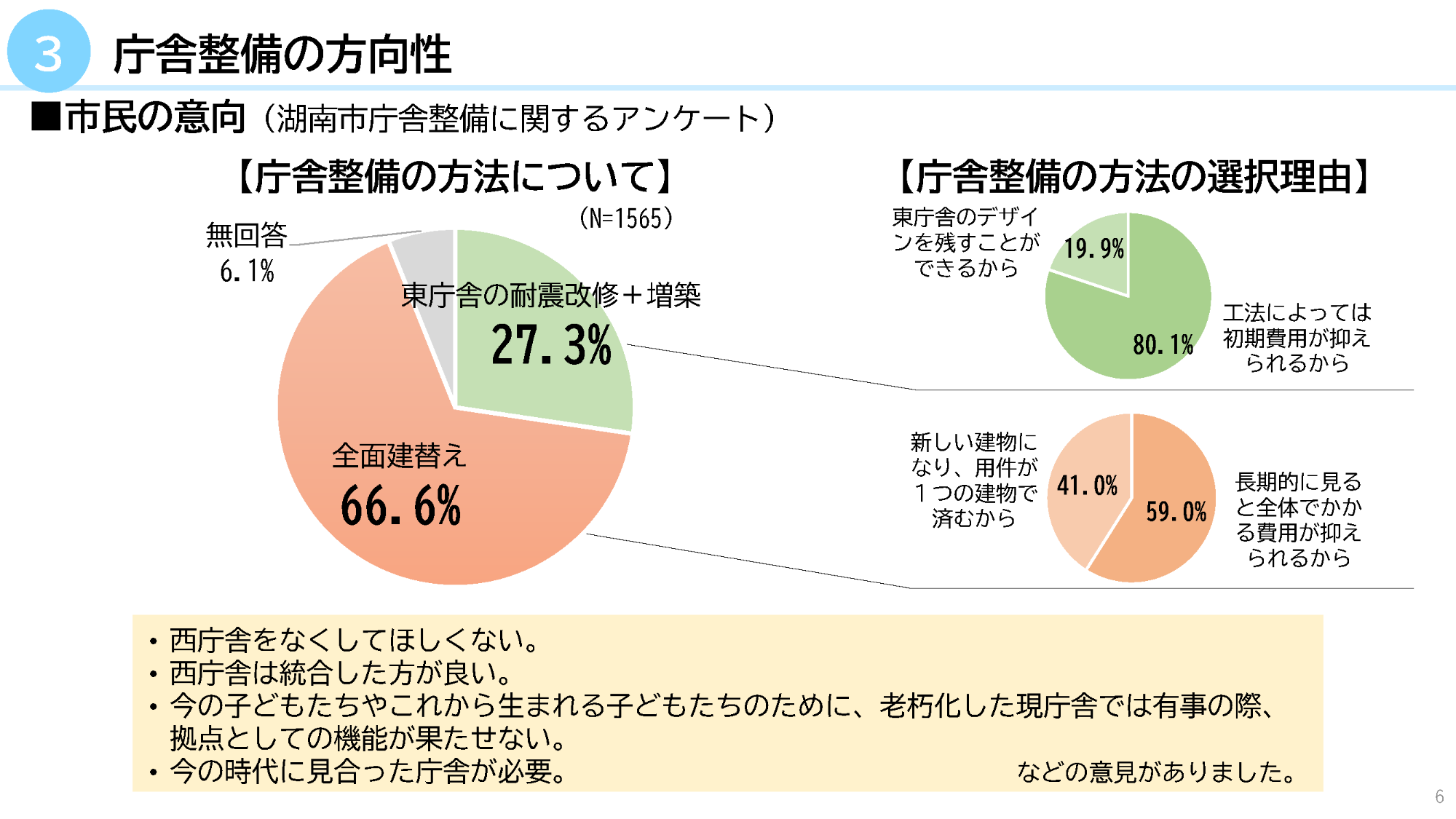

次に、庁舎整備の方向性を決めるにあたって、市民の皆様のご意見を伺いたいと思い、庁舎整備に関するアンケートを実施いたしましたので、その結果の一部をご説明いたします。

庁舎整備の方法についての設問では、「東庁舎の耐震改修と増築」が良いと回答された方は「27.3%」、「全面建替え」がよいと回答した方は「66.6%」でした。

また、「東庁舎の耐震改修と増築」を選んだ理由としては、

「工法によっては初期費用が抑えられるから」が「80.1%」、

「東庁舎のデザインを残すことができるから」が「19.9%」でした。

また、「全面建替え」を選んだ理由としては、

「長期的に見ると全体でかかる費用が抑えられるから」が「59%」、

「新しい建物になり、用件が1つの建物で済むから」が「41%」でした。

その他のご意見として、「西庁舎をなくしてほしくない」、逆に「西庁舎は統合した方が良い」といったご意見もありました。

「今の子どもたちやこれから生まれる子どもたちのために、老朽化した現庁舎では有事の際、防災拠点としての機能が果たせない。」や「今の時代に見合った庁舎が必要」といったご意見もいただいております。

ここからは、暫定的に整備の手法を「建て替え」としたケースをベースとして説明をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

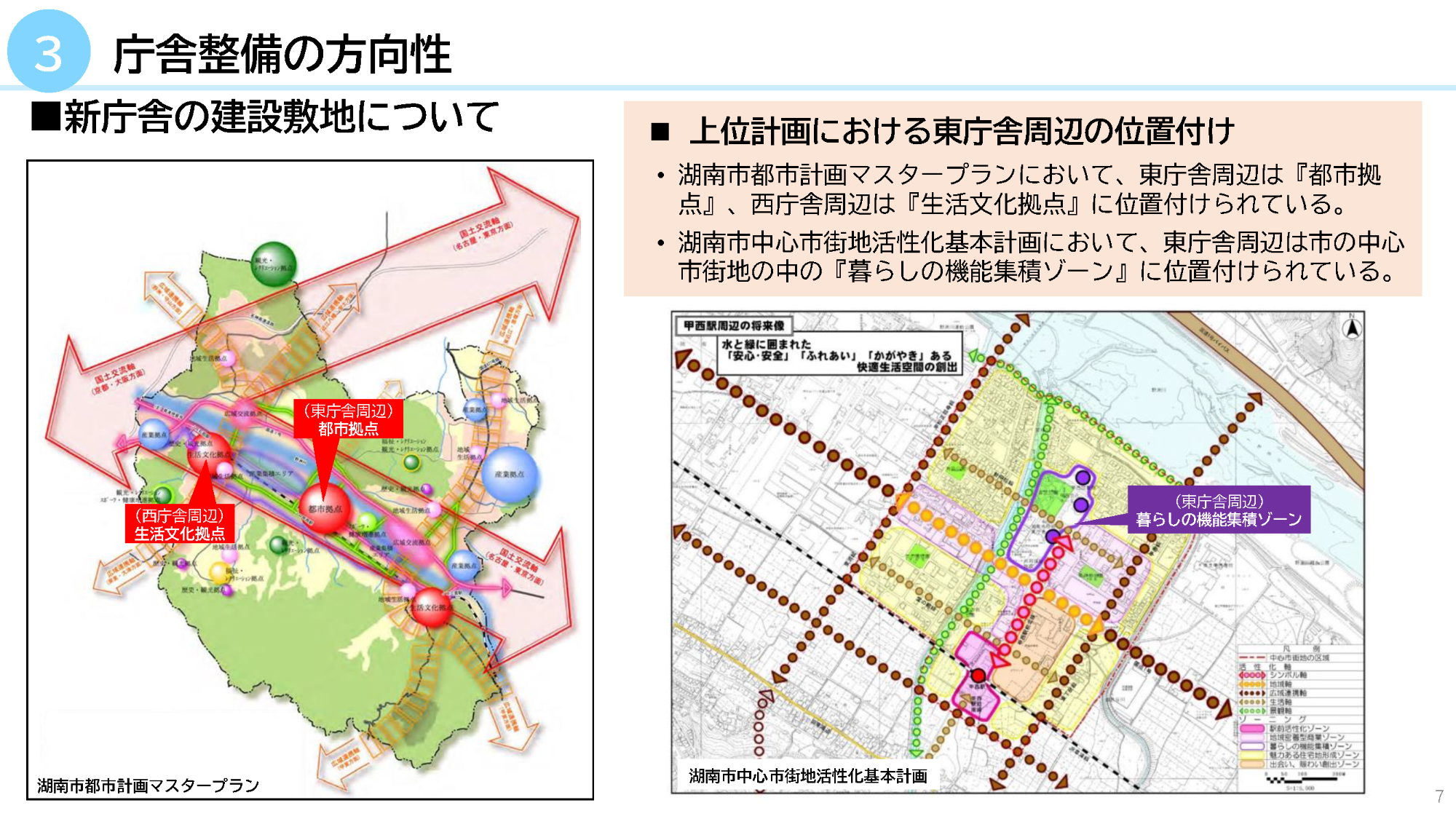

庁舎の建設敷地について説明いたします。

本市まちづくりの土地利用に関する事項を示した都市計画マスタープランでは、東庁舎周辺は、本市のほぼ中央に位置し、「都市拠点」に、また、西庁舎周辺は「生活文化拠点」に位置付けられています。

また、過去に甲西駅周辺整備を行った際に策定した中心市街地活性化基本計画においては、甲西図書館など多くの公共公益施設が集積したエリアとして「暮らしの機能集積ゾーン」として位置付けられていました。

こうしたことからも、現在立地のエリアが庁舎建設にあたっての最適地であると考えています。

庁舎整備の基本方針

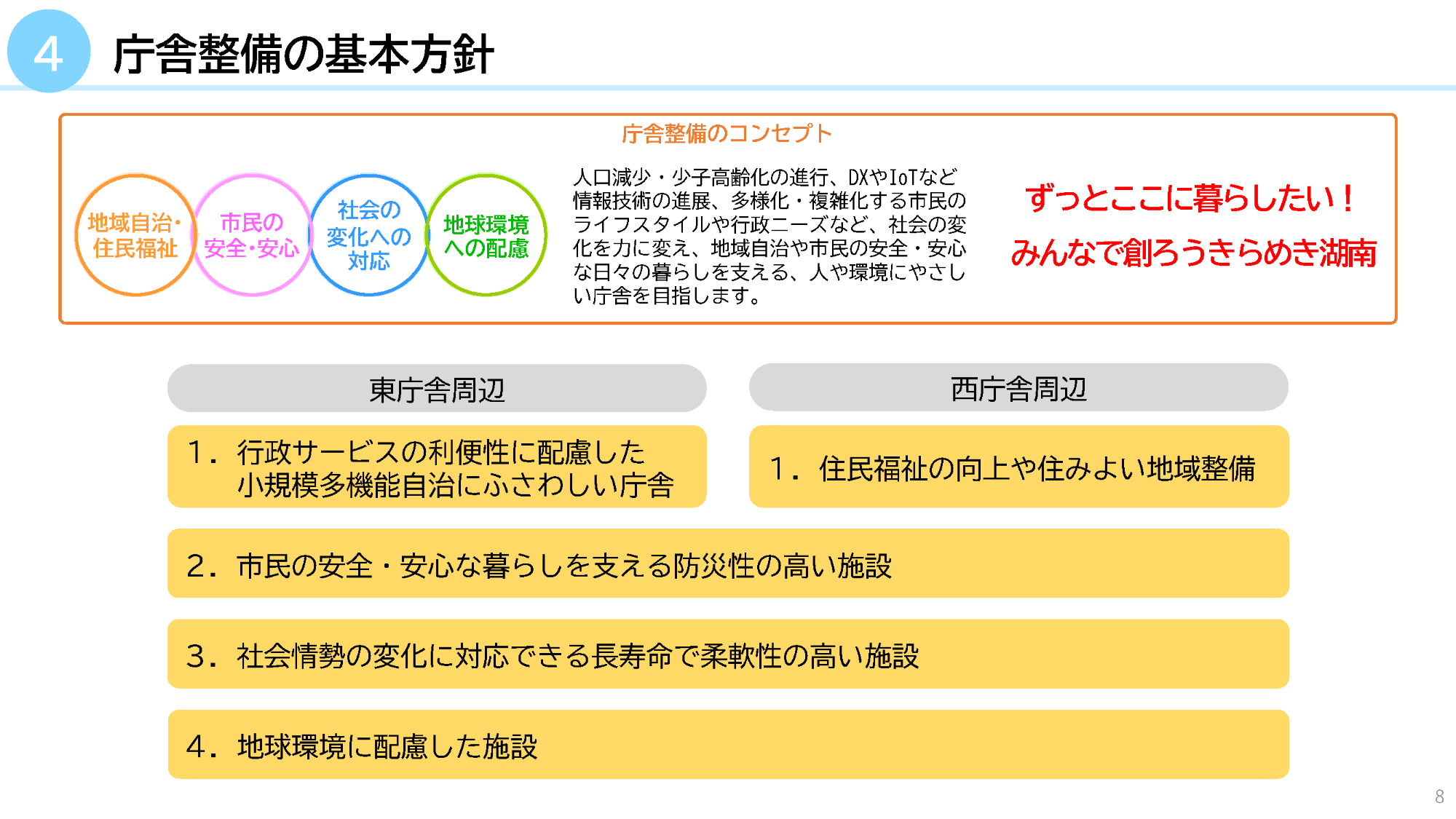

次に、庁舎整備の基本方針についてご説明いたします。

コンセプトとして、「地域自治・住民福祉」「市民の安全・安心」「社会の変化への対応」「地球環境への配慮」をかかげ、人口減少・少子高齢化の進行、DXやIoTなど情報技術の進展、多様化・複雑化する市民のライフスタイルや行政ニーズなど、社会の変化を力に変え、地域自治や市民の安全・安心な日々の暮らしを支える、人や環境にやさしい庁舎を目指すこととします。

具体的には、東庁舎周辺は「行政サービスの利便性に配慮した小規模多機能自治にふさわしい庁舎」、また、西庁舎周辺は、「住民福祉の向上や住みよい地域整備」を目指すものとし、2つ目、3つ目、4つ目は共通事項として、「市民の安全・安心な暮らしを支える防災性の高い施設」、「社会情勢の変化に対応できる長寿命で柔軟性の高い施設」、「地球環境に配慮した施設」を基本の方針といたします。

各施設の将来像

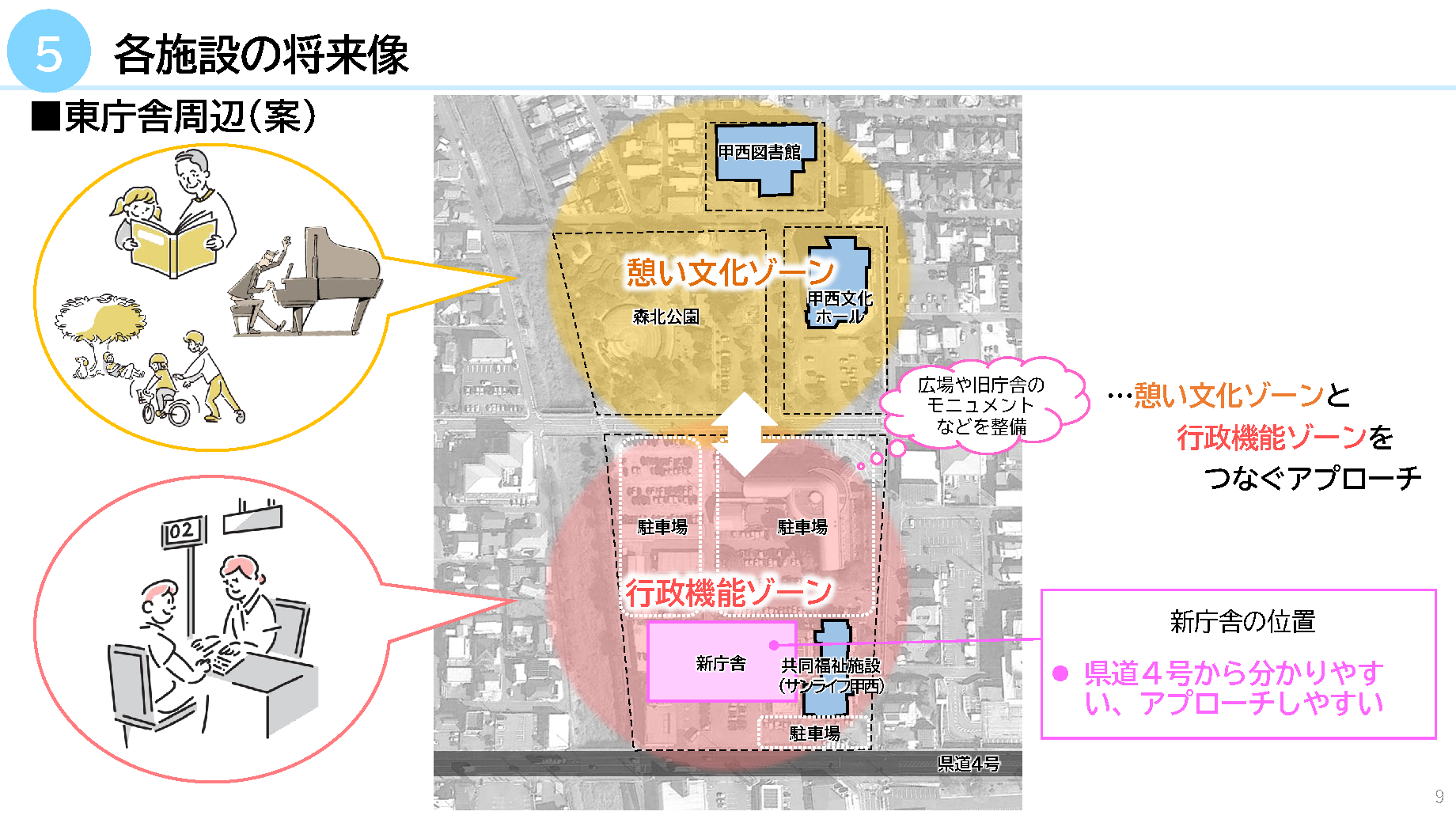

次に、東庁舎、西庁舎周辺それぞれの整備イメージについてご説明いたします。

まず、東庁舎周辺は、森北公園・甲西図書館・甲西文化ホールを「憩い文化ゾーン」、新庁舎・共同福祉施設を「行政機能ゾーン」とし、その二つのゾーンの間を広場やモニュメントなどを設置することで繋がりを持ったゾーニングを計画します。

庁舎の位置は、幹線道路(旧国道・県道4号)からアプローチしやすい、現消防署跡地付近に計画します。

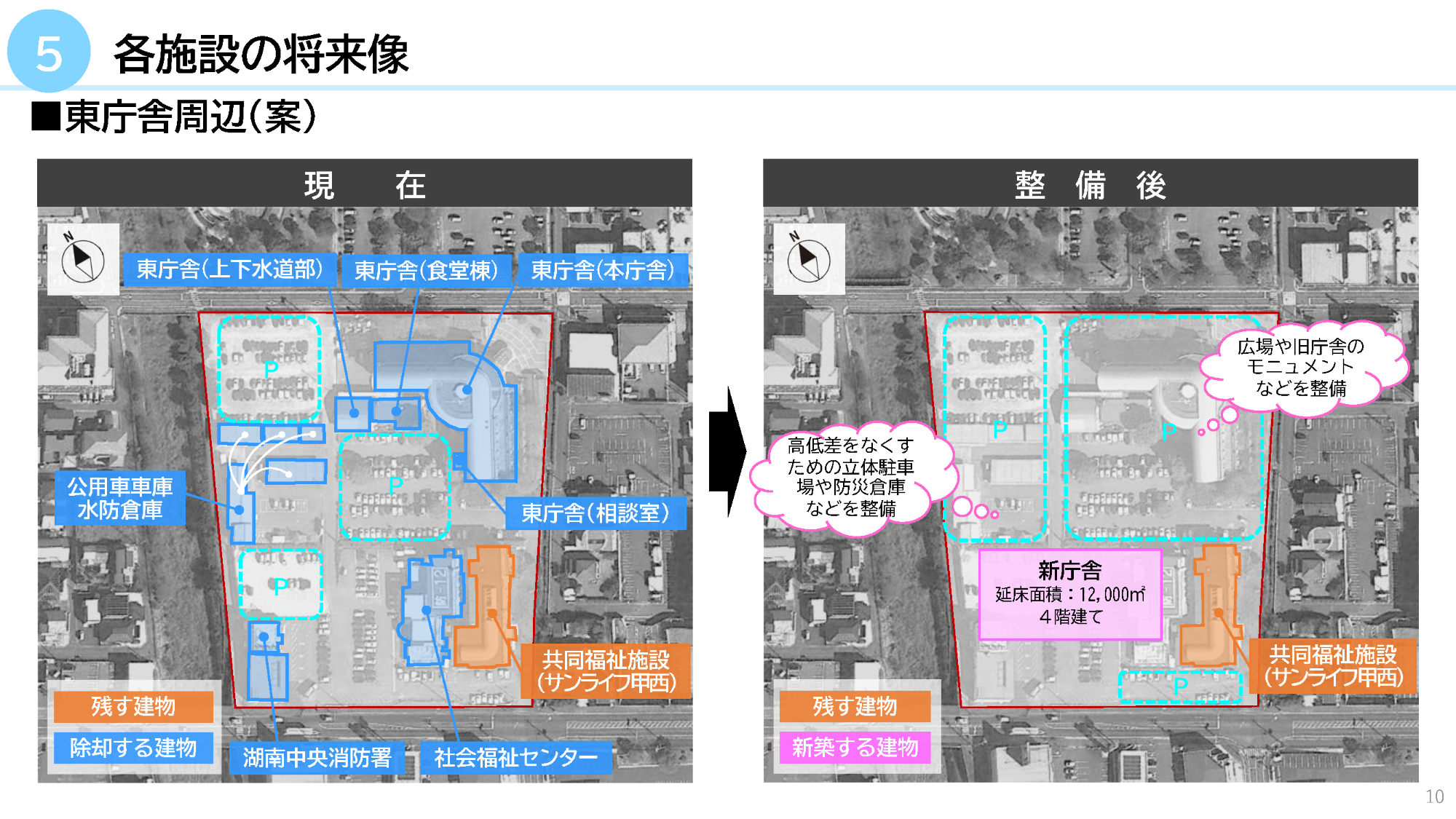

こちらは、東庁舎周辺の現在と将来イメージの比較となります。

左側の図は、現在の状況を示しています。

青枠で囲われた建物が除却予定の建物で、オレンジ色の共同福祉施設は今後も活用する建物です。

右側の図は、整備後のイメージです。

新庁舎を県道4号線に面して建設し、現在の庁舎が建設されている場所には広場や現在の庁舎のモニュメント、駐車場を計画します。

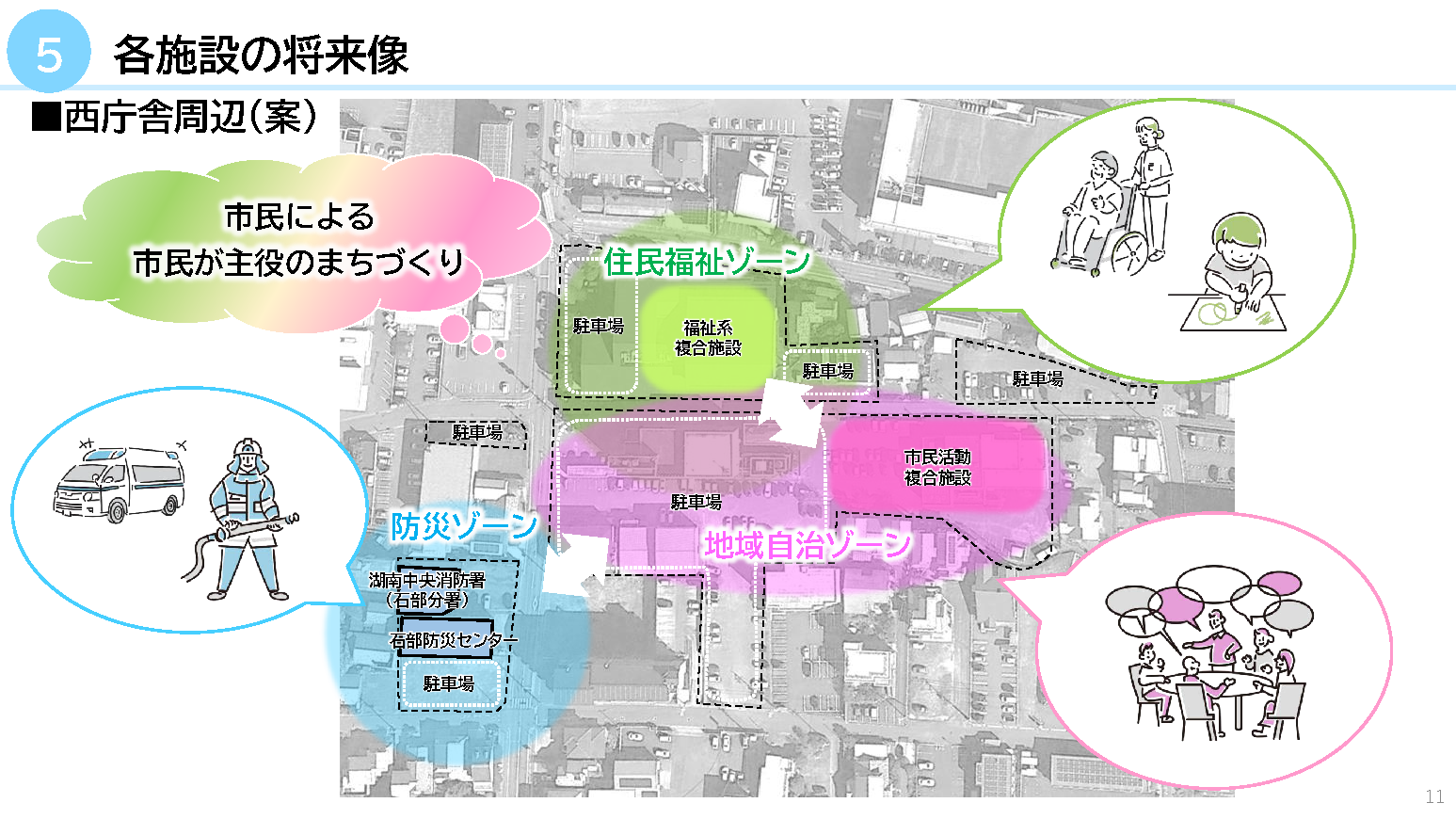

次に西庁舎周辺の整備イメージについてご説明いたします。

西庁舎周辺は、今ある西庁舎の行政機能は東庁舎へ集約し、その跡地などを活用し、市民によるまちづくりを考えています。

石部文化総合センターの跡地を住民福祉ゾーン、石部保健センター跡地を地域自治ゾーン、消防署石部分署付近を防災ゾーンと位置づけたいと考えています。

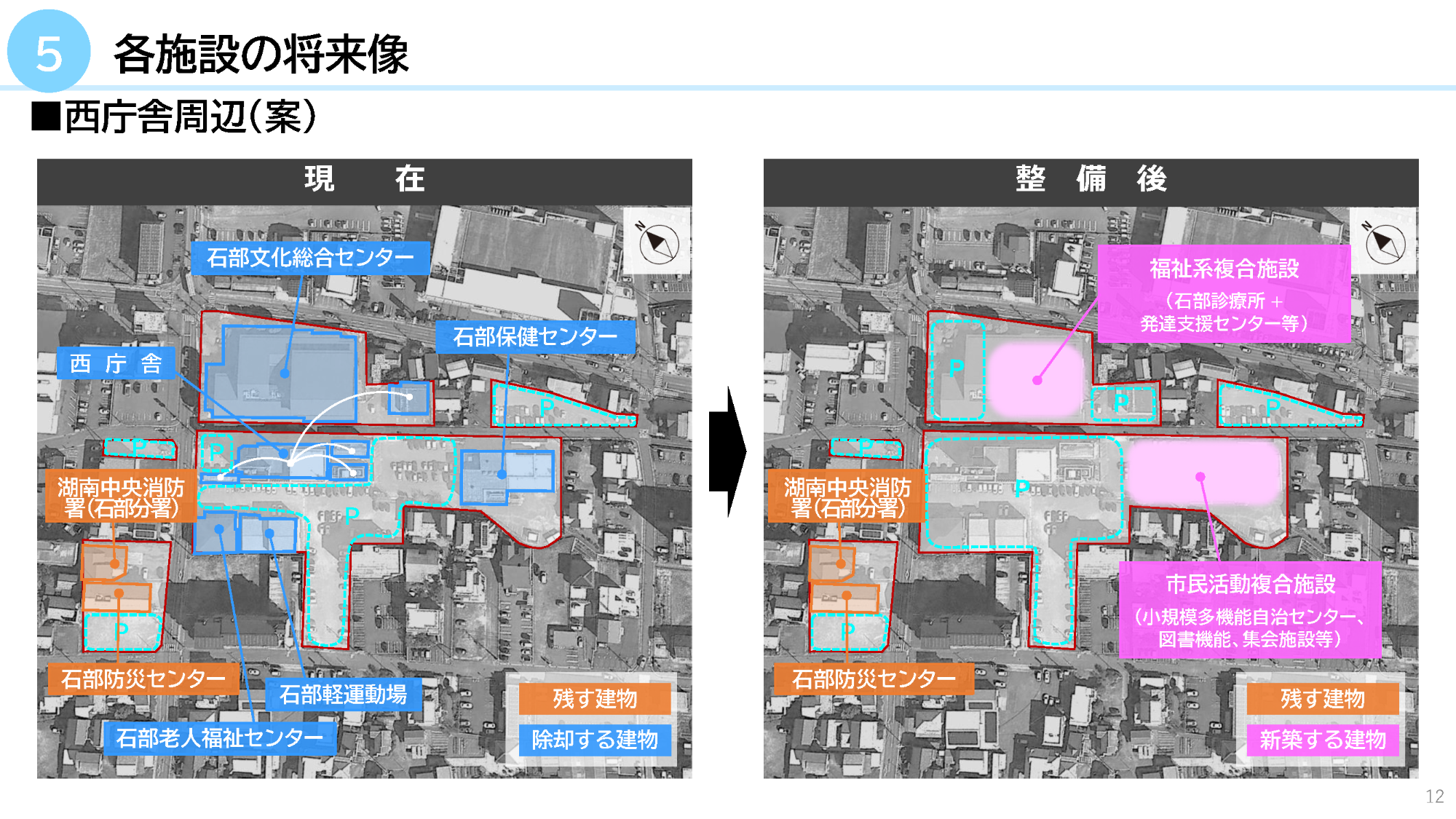

こちらは、西庁舎周辺の現在と将来イメージの比較となります。

左側の図は、現在の状況を示しています。

青枠で囲われた建物が除却予定の建物で、オレンジ色の湖南中央消防署石部分署・石部防災センターは今後も活用する建物です。

右側の図は、整備後のイメージです。

住民福祉ゾーンとした場所に福祉系複合施設、地域自治ゾーンに市民活動複合施設を新たに建設する計画としていきます。

新庁舎の導入機能

次に、新庁舎の建物の機能についてご説明いたします。

基本方針に掲げる「行政サービスの利便性に配慮した小規模多機能自治にふさわしい庁舎」としましては、写真左上から、市民の皆様が窓口を渡り歩かずに一か所で複数の手続きを済ますことができる「ワンストップ窓口」の導入を検討します。

また、「ゆとりのある相談スペース、待合スペース」や「個室型の相談スペース」を計画し、相談者などの事情に応じた行政サービスが提供できるよう配慮し、サービスの向上を図ります。

お子様連れの利用者が多い窓口ではお子様を見ながら手続きができるように窓口付近に「キッズスペース」を設けます。

エントランスホールには、「情報発信スペース」を設置し、小規模多機能自治に関する情報をはじめ、市の様々な情報を発信します。

バリアフリーやユニバーサルデザインに対応し多目的トイレの整備や授乳スペースなども確保します。

次に、基本方針の2つ目の柱となる「市民の安全・安心な暮らしを支える防災性の高い施設」として、左の写真から、災害対応に向けた「防災広場」では、かまどベンチや防災トイレなどの整備をはじめ、市民や帰宅困難者などの一時的な避難場所として活用できるスペースを整備したいと考えています。

また、「災害対策本部室」を設け、迅速かつ適切な指揮が可能となるよう防災担当部局と連携できる執務動線とした計画とします。

非常用発電装置は、3日間(72 時間)の連続運転が可能となるよう検討し、行政の事業継続や応急復旧活動を迅速におこなえる災害に強い庁舎とします。

次に、基本方針の3つ目の柱となる「社会情勢の変化に対応できる長寿命で柔軟性の高い施設」として、左の写真のように、柔軟にスペースの変更ができるよう可動式の間仕切りを採用しフレキシブルな会議室を計画します。

また、イベントホールは開けた空間とし、ホールとしての貸し出しがない際も休憩や展示に利用できるようなフレキシブルなスペースを計画したいと思います。

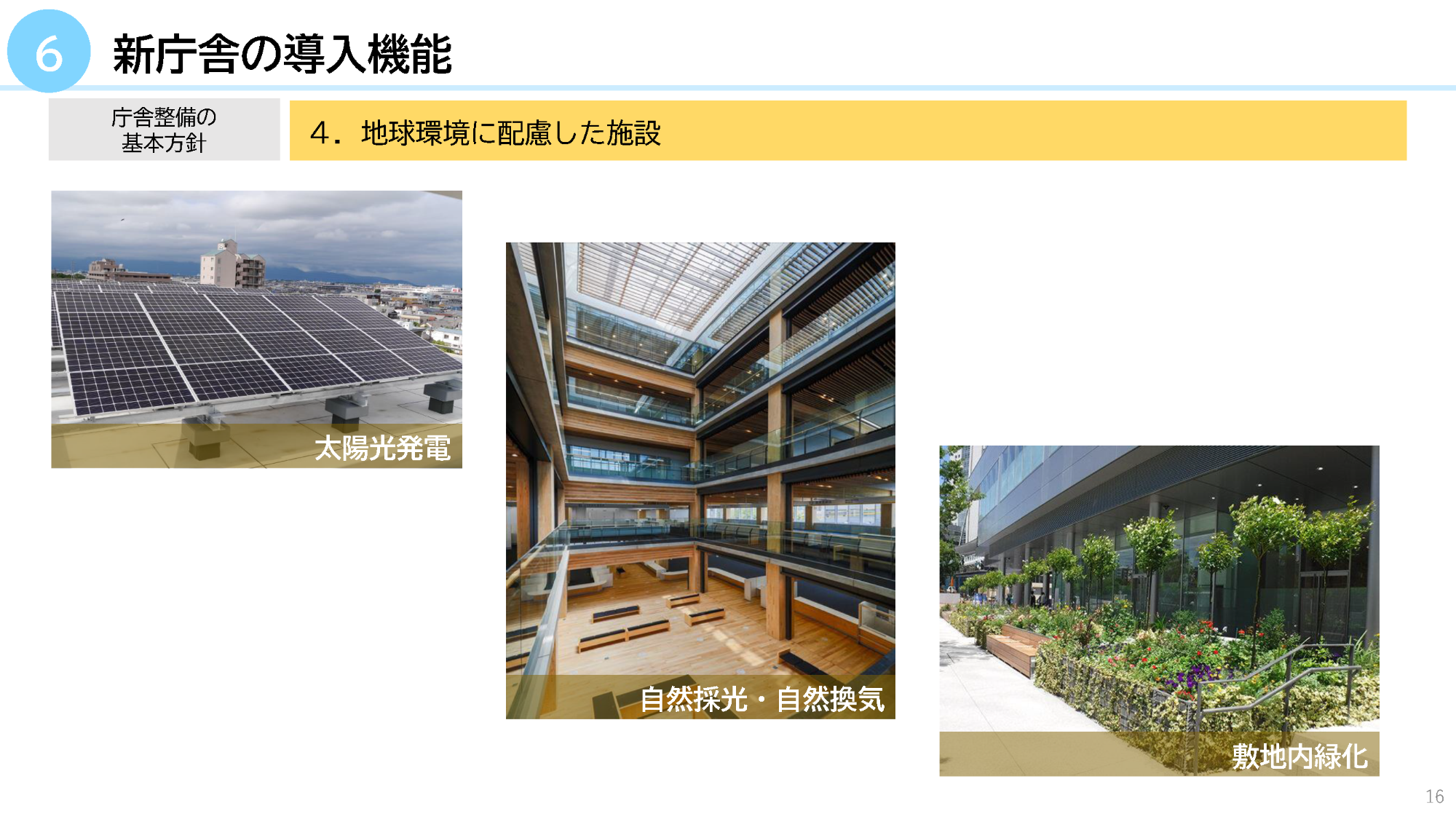

次に、基本方針の最後の4つ目の柱となる「地球環境に配慮した施設」について、太陽光発電はもちろん、自然採光・自然換気など自然エネルギーの積極的な活用や高効率な設備機器を導入した計画とします。

また、右側の写真のように敷地内緑化を計画するなどし、二酸化炭素排出量削減に配慮した計画を検討します。

事業計画

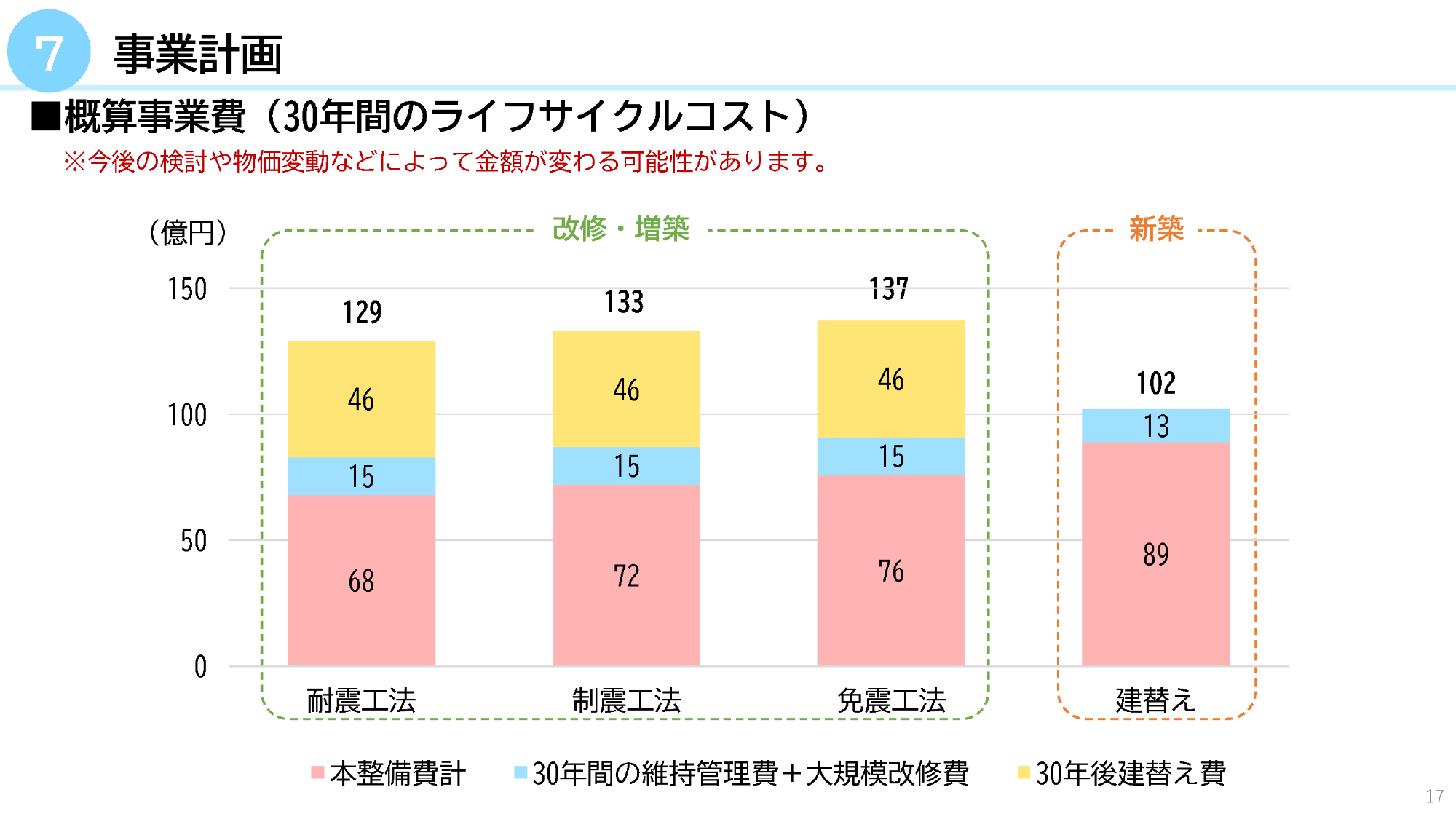

次に、事業計画として、概算事業費(30年間のライフサイクルコスト)についてご説明いたします。

先ほど整備方法の比較で説明させていただきました4つの整備方法毎に、整備費用を含む30年間に必要なコスト(費用)について比較検討いたしました。

緑色の枠で囲っています改修・増築案については、既存庁舎の改修にかかる整備費用と新たに建設する増築費用に、30年間の維持管理にかかる費用、それに加え30年後に建て替えが必要となるため、それにかかる費用を足した合計としています。

また、オレンジ色の新築案に関しましては、新築に要する費用と30年間の維持管理にかかる費用の合計としています。

なお、新築の場合は30年後に建て替える必要性はないのでその分のコストが安くなることになります。

今回算出した費用はあくまでも標準的な試算のもとに算出しておりますので参考値としてご認識いただきたいとは思います。

いずれにしても非常に高額な費用を投じることになりますが、もし災害が起こった場合でも、庁舎が倒壊しないことはもちろんのこと、罹災証明の発行をはじめ、災害時における必需業務をただちに遂行できる状態でないといけません。

庁舎整備は投資の大きさ、影響の大きさからも極めて重要な事業となるため、50年、100年先を見据えた長期的な視点で計画を立てることになります。

庁舎の耐震性能を確保することは市民の皆さんのためであることをご理解いただきたいと思います。

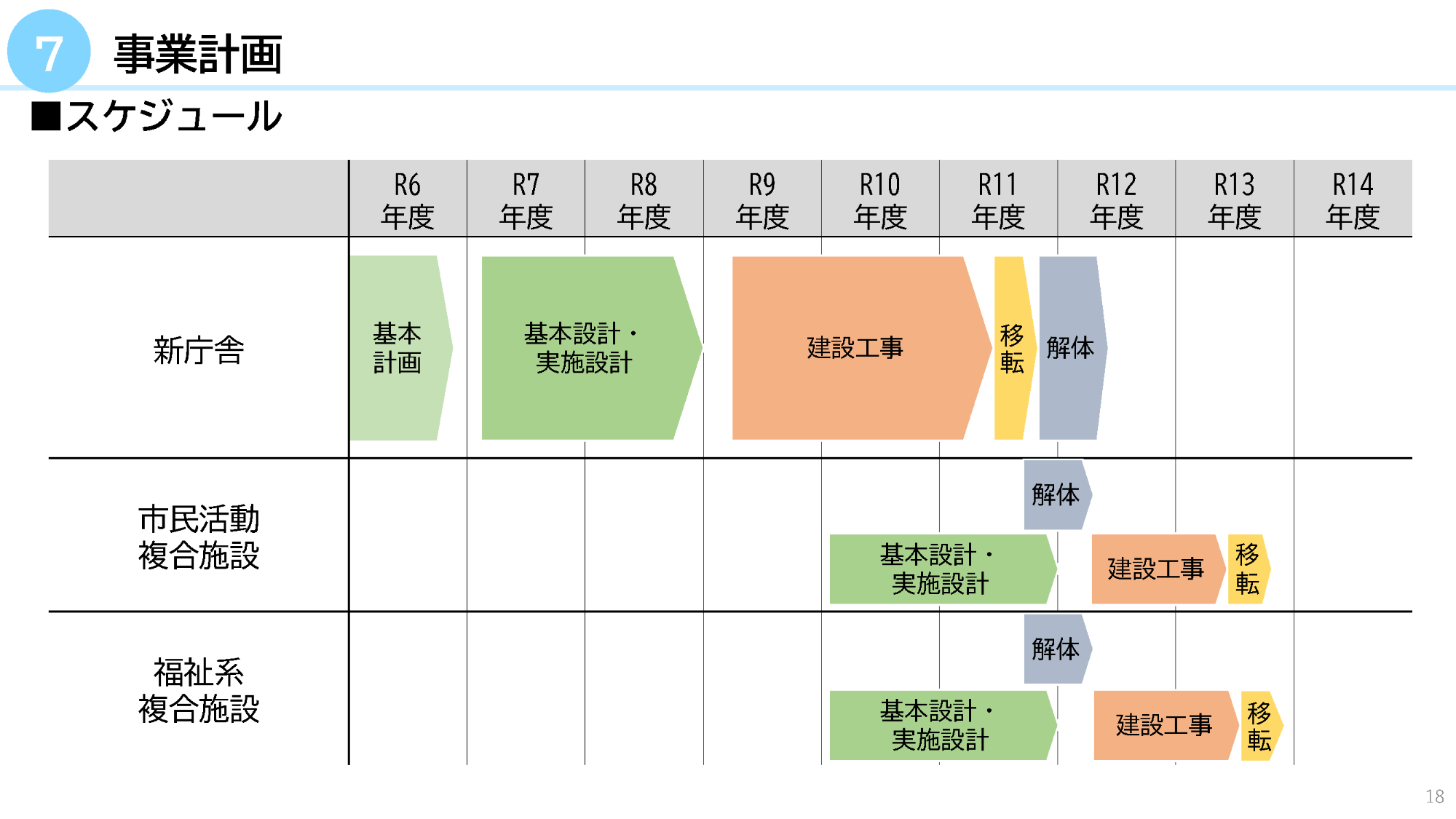

最後に、事業スケジュールについてご説明いたします。

現在、検討している庁舎整備基本計画については今年度で策定する予定としています。

その後、来年度から概ね2年間をかけて、庁舎の基本設計・実施設計を行い、令和9年度ごろから工事

着手し5年後の令和11年度あたりには完成をしていきたいと考えております。

また、西庁舎周辺整備につきましては、現在の石部保健センターに入っている、こども未来応援部や発達支援室などが整備後の庁舎への引っ越しできるタイミングと合わせて、市民活動複合施設や福祉系複合施設の整備を順次おこなっていく予定としています。

以上を持ちまして、庁舎整備基本計画の素案の説明とさせていただきます。

今回のタウンミーティングでの皆さんからのご意見を、東庁舎、西庁舎周辺の庁舎をはじめとする公共施設整備へ反映しより良いまちづくりを進めいていきたいと考えておりますのでご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

更新日:2024年08月01日