○湖南市財産事務取扱規則

平成16年10月1日

規則第51号

目次

第1章 公有財産

第1節 総則(第1条―第6条)

第2節 取得(第7条―第12条)

第3節 管理(第13条―第35条の2)

第4節 処分(第36条―第44条)

第5節 財産台帳(第45条―第51条)

第6節 報告(第52条・第53条)

第2章 物品(第54条―第74条)

第3章 債権(第75条―第87条)

付則

第1章 公有財産

第1節 総則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の規定による公有財産(以下「財産」という。)で市の所有に属するものの取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、他に特別の定めがある場合を除くほかこの規則の定めるところによる。

(財産の所管)

第2条 行政財産は、当該財産に係る事務又は事業を所掌する部局(会計課、福祉事務所、水道事業所、議会事務局、教育委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)の所管に属させる。ただし、同一の行政財産で2以上の部局にわたるものについては、市長が所管する部局を定める。

2 普通財産は、総務部の所管に属させる。ただし、総務部の所管に属させることが不適当と認められるものについては、市長が所管する部局を定める。

(財産に関する総括)

第3条 財産に関する事務の総括は総務部長が行うものとする。

2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、財産の管理の状況について報告を求め、実地について調査し、又は用途の変更若しくは廃止、所属替えその他必要な措置を求めることができる。

(財産管理者)

第4条 各部局の長(以下「財産管理者」という。)は、当該部局が所管する財産を管理しなければならない。

(財産事務の合議)

第5条 財産管理者は、この規則の定めるところにより、市長の承認を受けようとするときは、総務部長に合議しなければならない。

第2節 取得

(財産取得前の必要な措置)

第7条 財産管理者は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、権利の設定又は義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(取得の手続)

第8条 財産管理者は、財産となるべき物件を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 取得しようとする理由及び用途

(2) 取得しようとする物件の所在地及び表示

(3) 取得予定価格(寄附物件については見積価格)

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 契約の方法及びその適用法令の条項

(6) 契約書案

(7) 予算額及び支出科目

(8) 前条の規定による調査に関する書類

(9) 売渡承諾書及び土地貸付承諾書(建物を取得する場合に限る。)

(10) 寄附申出書(寄附者が公共団体その他の法人である時は、寄附に関する当該法人の議決機関の議決書又はこれに代わる書類を添付のこと。)

(11) 関係図面

(12) その他参考となる事項

(法令による財産の取得)

第9条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び道路法(昭和27年法律第180号)の規定により廃川敷、廃道敷等を取得した場合において、当該工事及び手続を主管した部局の長は、その工事及び所定の手続が完了した後、地番設定及び保存登記を行い、速やかに、総務部長に引き継がなければならない。ただし、当該財産の管理及び処分を総務部長においてすることが不適当と認められる場合は、この限りでない。

(登記又は登録)

第10条 財産管理者は、登記又は登録のできる財産を取得したときは、速やかに、登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金等の支払)

第11条 財産の購入代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては登記又は登録を完了した後に、その他のものについては当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことはできない。ただし、市長が必要あると認めたときは、この限りでない。

(委員会等の財産の取得)

第12条 法第238条の2第2項の規定により委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するもの(以下「委員会等」という。)が財産の取得に係る市長との協議については、第8条に規定する各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

第3節 管理

(維持及び保存)

第13条 財産管理者は、その所属する財産について、常にその効率的利用を図り、その現況を把握し、次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があると認めたときは、速やかに適切な措置を採らなければならない。

(1) 財産の維持、保存及び利用の適否

(2) 使用させ、又は貸し付けた財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否

(3) 用途指定した売払い及び譲与した財産の利用の適否

(4) 財産の増減とその証拠書類との符合

(移築等の手続)

第14条 財産管理者は、その所属する財産で、建物等を移築し、又は改築(造)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 移築し、又は改築(造)しようとする理由及び用途

(3) 移築先の所在地

(4) 移築又は改築(造)後の当該財産の明細

(5) 予算額及び支出科目

(6) 移築に当たっては、敷地の所有者の使用承諾書(敷地が市有土地である場合を除く。)

(7) 移築又は改築(造)前後の関係図面

(8) その他参考となる事項

第15条 委員会等が行政財産である建物等を移築し、又は改築(造)しようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載し、市長に協議しなければならない。

(所属替えの手続)

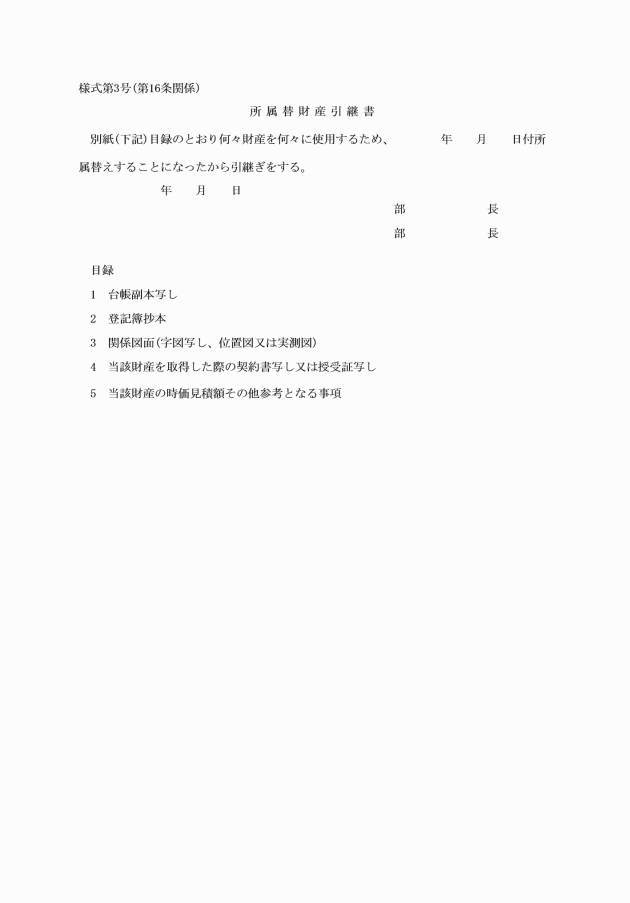

第16条 財産管理者相互間において財産の所属替えをしようとするときは、現に当該財産が所属している財産管理者は、所属換えを受けようとする財産管理者と協議の上、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 所属替えを必要とする理由及び用途

(3) その他参考となる事項

(他会計への所管換え等)

第17条 財産を他の会計に所管換えし、又は他の会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 所管換え又は使用させる理由

(3) 有償無償の別

(4) 有償の場合にあっては、評価価格及び収入科目

(5) その他参考となる事項

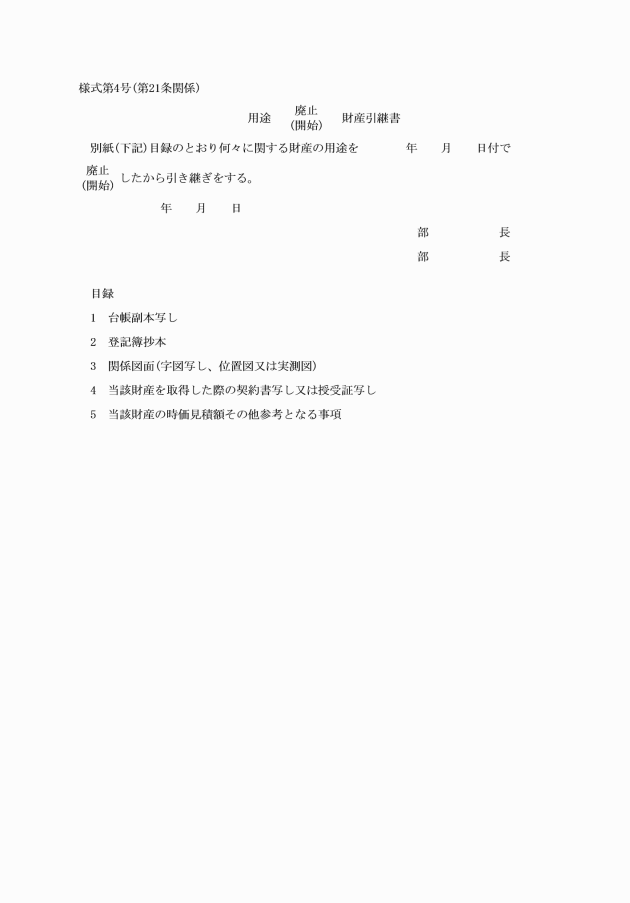

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第19条 財産管理者は行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 用途の変更又は廃止の理由及びその期日

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 用途廃止後の処分方法

(5) 関係図面その他参考となる事項

(委員会等の財産の用途変更)

第20条 法第238条の2第2項の規定により、委員会等が行政財産の用途変更に係る市長との協議については、前条に規定する各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するとき。

(2) 使用に堪えない建物等について取壊しの目的をもって用途を廃止するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該財産の管理及び処分を総務部長においてすることが不適当と認められるとき。

2 財産管理者は、普通財産を行政財産とした場合において必要があるときは、当該財産を用途廃止(開始)財産引継書(様式第4号)により、速やかに当該財産管理者に引き継がなければならない。

第22条 法第238条の2第3項の規定により、委員会等がその管理に属する行政財産の用途廃止に伴う市長への引継ぎについては、前条第1項本文の規定を準用する。

(行政財産の使用許可期間)

第23条 行政財産は、法第238条の4第7項の規定により1年を限度として使用させることができる。ただし、工作物等で1年以上使用すると認められるものを設置するために使用させるときその他市長が特別の事由があると認めたときは、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。

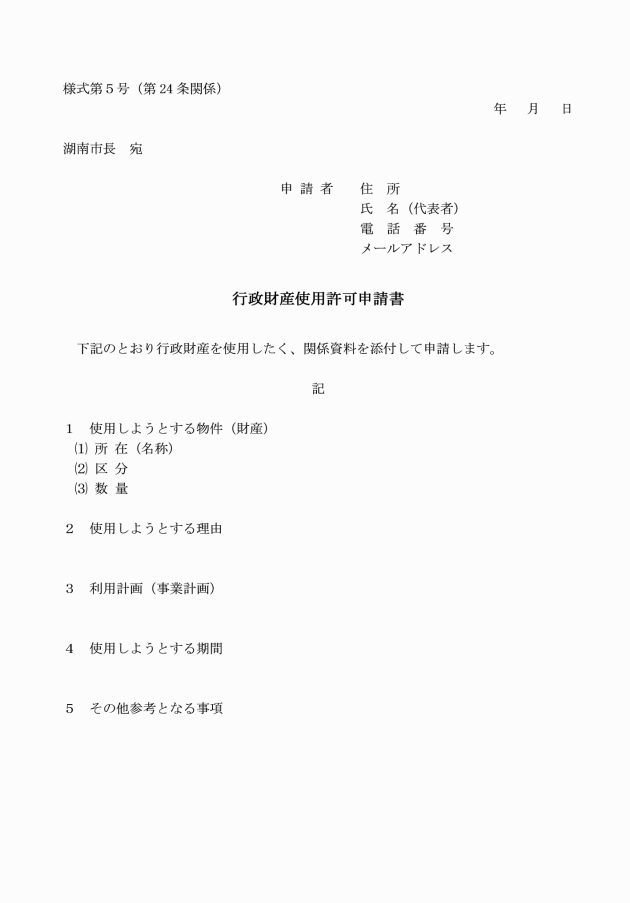

第24条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 使用許可しようとする物件の明細

(3) 使用許可しようとする理由

(4) 使用許可しようとする期間

(5) 使用料及びその算出の根拠

(6) その他参考となる事項

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 使用許可物件の明細

(3) 使用許可の目的

(4) 使用許可の期間

(5) 使用料

(6) 使用料の納入方法及び納入期限

(7) 使用許可の条件(使用許可の条件に違反したときの処分その他行政処分の条件を含む。)

(8) その他必要と認める事項

(委員会等の目的外使用許可の協議)

第25条 委員会等は、その管理に属する行政財産の目的外の使用を許可しようとする場合において、当該使用期間が7日を超えるときは、市長に協議しなければならない。

(1) 目的外使用しようとする理由

(2) 使用許可しようとする物件の明細

(3) 使用許可しようとする期間

(4) 相手方の願書の写し

(5) その他参考となる事項

(普通財産の貸付け)

第26条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、普通財産を貸付けしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 貸付けしようとする理由

(3) 貸付期間

(4) 有償無償の別

(5) 有償の場合は、貸付料並びに納入方法及び納入期限

(6) 有償の場合は、貸付料の評定調書

(7) 法第238条の5第5項の規定による用途指定貸付けの場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(8) 随意契約により貸し付ける場合は、その相手方の住所及び氏名並びにその利用計画又は事業計画

(9) 一般競争又は指名競争に付そうとするときは、貸付料の予定調書

(10) 無償又は減額貸付けをする必要があるとき、又は指名競争に付し、若しくは随意契約によろうとするときは、その理由及び適用法令の条項

(11) 相手方の願いによる場合は、その願書

(12) 契約書案

(13) 貸付けしようとする財産の関係図面

(14) その他参考となる事項

(貸付期間)

第27条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 太陽光発電設備の設置を目的として貸し付ける場合は、20年

(4) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

(貸付料)

第28条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、普通財産の貸付けにおいて、一般競争入札又は指名競争入札等により貸し付ける場合は、当該落札価格をもって貸付料とする。

2 貸付料は、その都度又は毎月若しくは毎年定期に納付させなければならない。ただし、必要があると認めるときは、数月分又は数年分を前納させることができる。

3 年度の中途において貸し付けるときは、その年度分の貸付料は、貸し付けた月から月割をもって徴収し、年度の中途において契約を解除した時は、その翌月から月割をもって既納貸付料を還付する。ただし、契約の解除が借受人の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

4 日額をもって貸し付けたときは、湖南市行政財産使用料徴収条例(平成18年湖南市条例第13号)別表備考第6項の規定を準用する。

(貸付料の改定等)

第29条 財産管理者は普通財産を有償で貸付した後次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに貸付料を再評価し、契約を更改しなければならない。

(1) 特別の事由により、貸付財産の状況に著しい変化があったとき。

(2) 経済事情の変動等により貸付料が時価に比し著しく不当となったとき。

(3) その他貸付料を改定する必要があると認めたとき。

(督促)

第30条の2 財産管理者は、借受人が貸付料を納期限までに納付しないときは、法第231条の3第1項の規定により当該借受人に督促しなければならない。

(延滞金)

第30条の3 貸付料に係る延滞金は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料の額に年3.6パーセントの率を乗じた額とする。

2 財産管理者は、相続若しくは合併により貸付財産に関する権利の承継があったとき、又は天災その他の事故により、貸付財産に異状が生じたときは、承継人又は借受人にその旨を記載した届書に証拠となる書類を添えて提出させなければならない。

(貸付契約の解除)

第32条 財産管理者は、貸付財産が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別の事情があると認められる場合を除くほか、貸付契約の解除について市長の承認を求め、借受人に対し、貸付契約解除の通知書を送付しなければならない。

(1) 法第238条の5第4項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。

(2) 法第238条の5第6項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。

(3) 貸付料を滞納したとき。

(4) 管理が良好でないため、当該財産に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、貸付条件に違反したとき。

(貸付財産の返還)

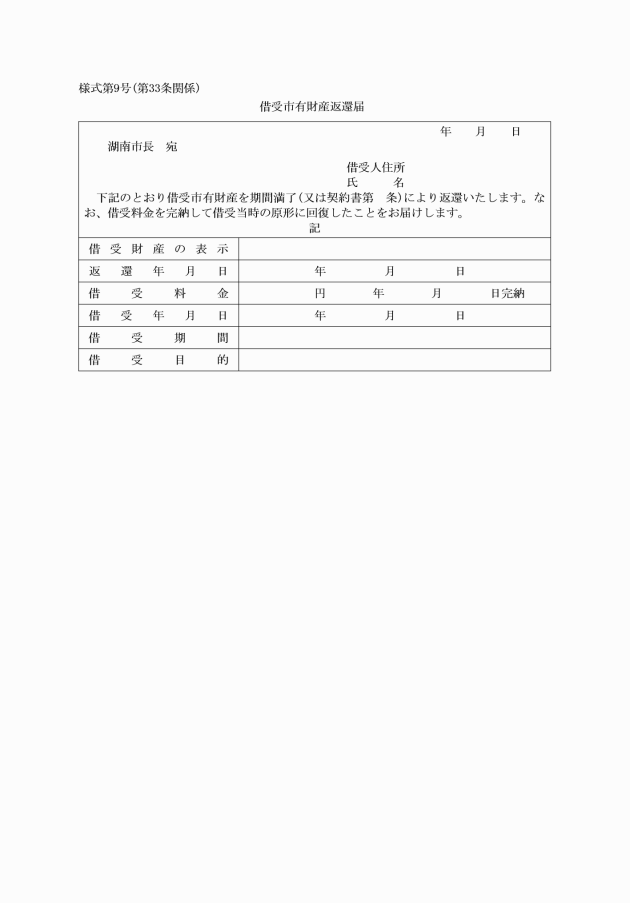

第33条 財産管理者は、貸付期間が満了し、又は貸付契約を解除したときは、借受人に借受市有財産返還届(様式第9号)を提出させ、借受人立会いの上、貸付財産について異常のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

第4節 処分

(出資)

第36条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を出資しようとするときは、出資しようとする財産の種類及び数量、出資の理由、出資の相手方その他必要な事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(譲与)

第37条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 当該財産の価格評定調書

(3) 譲与しようとする理由及びその適用法令の条項

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 相手方の利用計画又は事業計画

(6) 法第238条の5第7項の規定による用途指定に譲与するときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間その他譲与に附帯する条件

(7) 契約書案

(8) 譲与しようとする財産の関係図面

(9) その他必要と認める事項

(売払い)

第38条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産売払い又は減額譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 売払い又は減額譲渡しようとする理由及びその適用法令の条項

(3) 売払予定価格又は減額譲渡価格

(4) 当該財産の価格評定調書及び売払価格の評定調書

(5) 売払代金の納入時期及び納入方法

(6) 指名競争に付し、又は随意契約によろうとするときは、その理由及びその適用法令の条項

(7) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所、氏名及び相手方の利用計画又は事業計画

(8) 売払い又は減額譲渡代金の延納又は分納を特約しようとするときは、その内容及びその適用法令の条項

(9) 法第238条の5第7項の規定による用途指定して売払いしようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(10) 契約書案

(11) 予算額及び収入科目

(12) 売払いしようとする財産の関係図面

(13) その他必要と認める事項

(交換)

第39条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 交換しようとする相手方の物件の所在地名及び地番

(2) 交換に供する市有財産の財産台帳記載事項

(3) 交換しようとする理由及び適用法令の条項

(4) 用途及び利用計画

(5) 交換しようとする物件の明細

(6) 交換しようとする物件の価格評定調書

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 相手方の承認書。ただし、相手方の願いによるときは、その願書

(9) 相手方が公共団体その他法人であるときは、交換に関する当該議決機関の議決書又はこれに代わる書類

(10) 交換差金があるときは、その金額の納入又は支払についての具体的事項並びに予算額及び経費の歳入歳出科目

(11) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その申出書の写し

(12) 交換しようとする物件の関係図面

(13) その他参考となる事項

(建物等の取壊し)

第40条 財産管理者は、その管理する建物等を取り壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 取壊しの理由

(2) 当該財産の財産台帳記載事項

(3) 取壊し工事費の予定価格

(4) 取壊し後の保管又は処分の方法

(5) 予算額及び収入科目又は支出科目

(6) その他参考となる事項

(延納利息)

第41条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年8パーセント

第42条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物権のうちから提供させなければならない。

(1) 湖南市契約規則(平成16年湖南市規則第49号)第31条第3項に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、工業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

3 担保物件の価額が減少したと認めるとき又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提供させるものとする。

4 延納に係る売払代金又は交換差益が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第43条 主管課長は、施行令第169条の7第2項の規定により、公有財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息の合計額が財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 主管課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産の処分の報告)

第44条 主管課長は、公有財産を処分したときは、財産台帳を整理するとともに次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者及び市長にその旨を通知しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分した方法

(3) 処分財産の売却価額

第5節 財産台帳

(財産台帳)

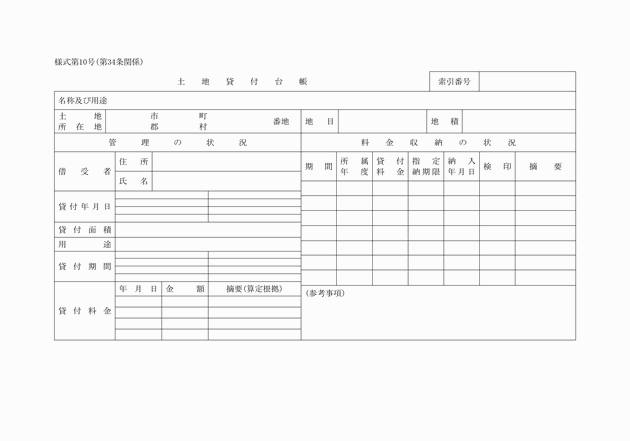

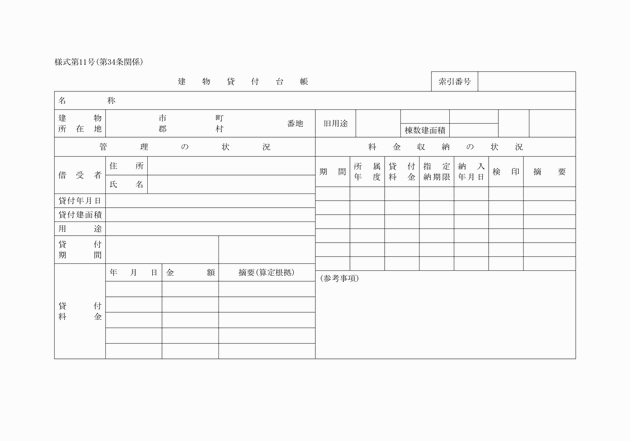

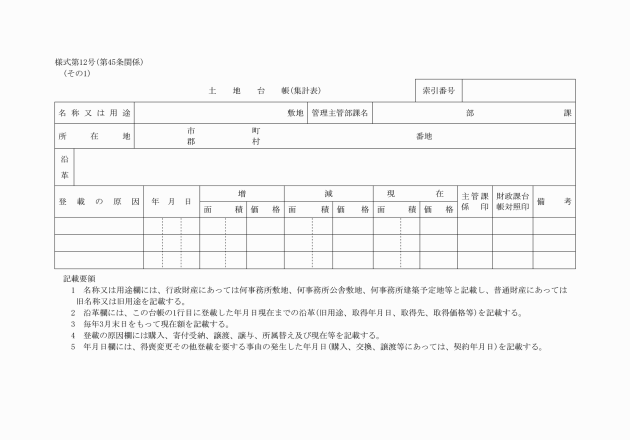

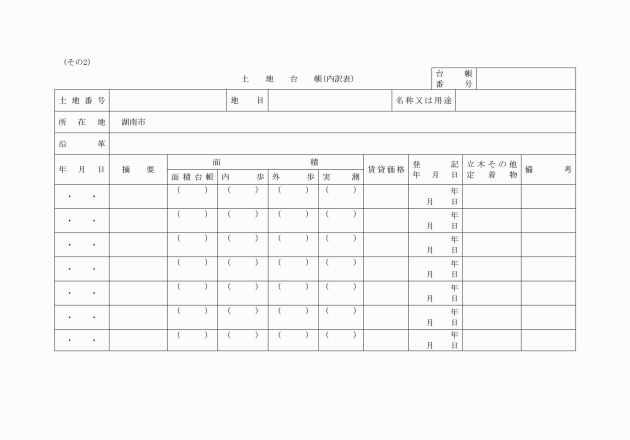

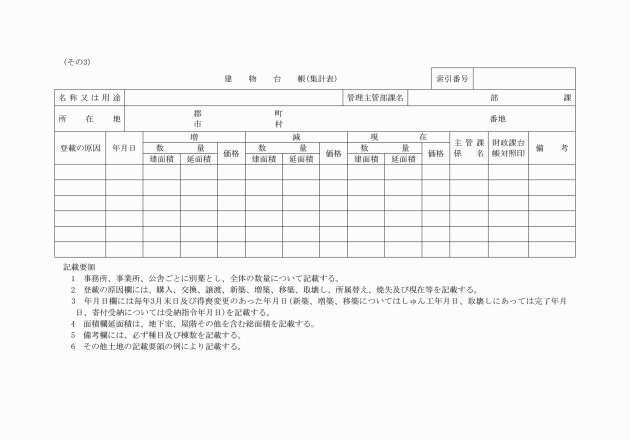

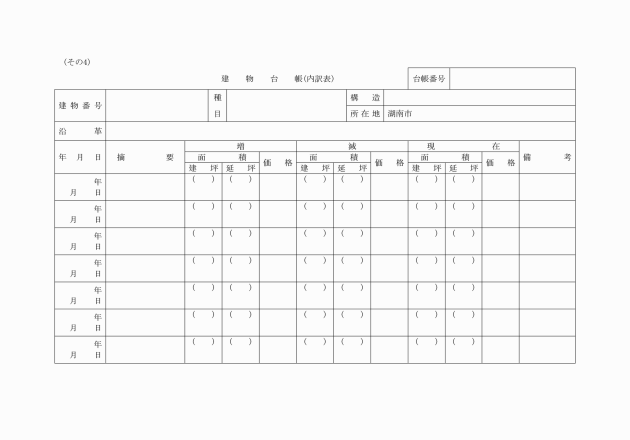

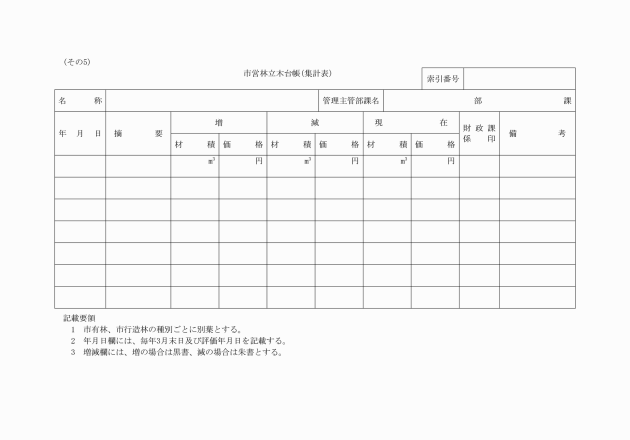

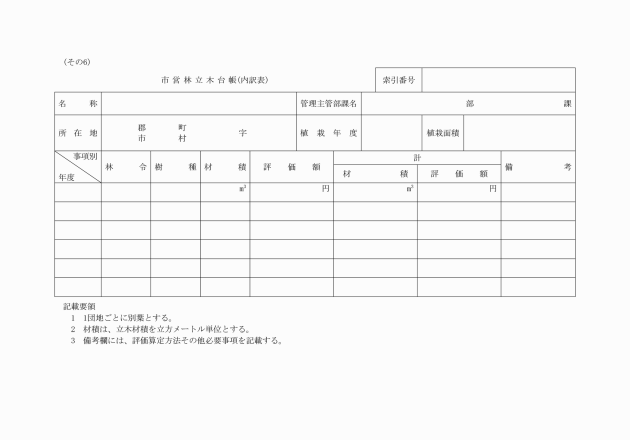

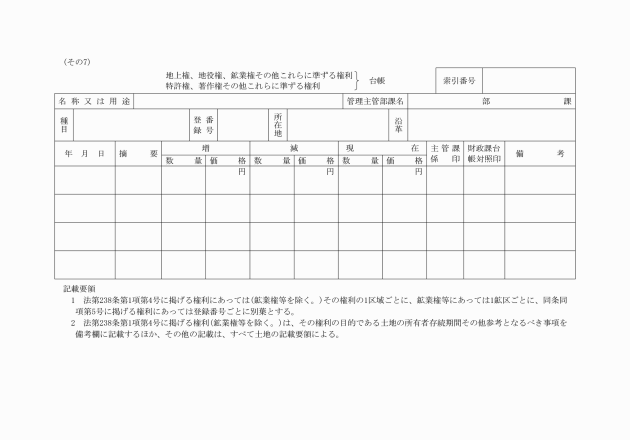

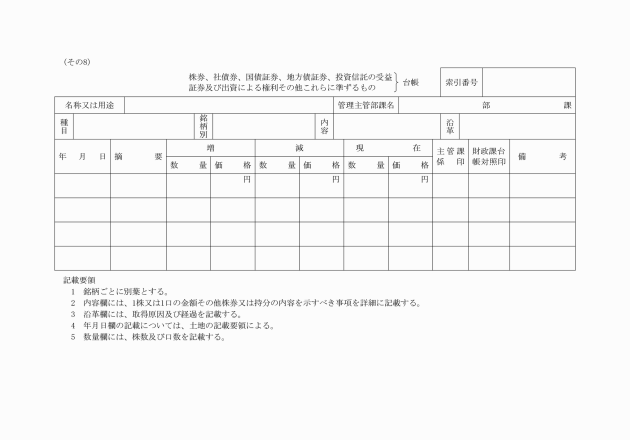

第45条 総務部長は、財産台帳(様式第12号。以下「台帳」という。)を調製しなければならない。

2 台帳には、区分、種目、用途、所在、数量、価格その他必要な事項を記載し、当該登録事項に変動があった場合においては、台帳を修正しなければならない。

(台帳の価格)

第46条 台帳に登録する価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものはその評定価格、収用によるものは補償金額、その他のものは次の各号に掲げる区分により、それぞれ定められた価格によるものとする。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格

(2) 建物については、建築費。ただし、建築費により難いものについては見積価格

(3) 立竹木については、原則としてその材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定し難い立竹木については見込価格

(4) 権利については、取得価格又は見込価格

(5) 有価証券については払込金額、出資による権利については出資金額

(台帳の修正)

第47条 財産管理者は、財産の変動の都度、総務部長に台帳の修正を求めなければならない。

(価格の改定)

第48条 総務部長は、台帳に登録した財産の価格を改定しようとするときは、評価要領を示し、市長の承認を受けなければならない。

(土地の地積修正)

第49条 台帳に登録する土地の面積は、登記簿に登載された面積とする。

2 前項の場合において、土地の面積が実測面積と異なるときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)第81条の規定により、地積修正のための土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(地目又は地番の整理)

第50条 台帳に登録する土地の地目及び地番は、登記簿に登載された地目及び地番とする。

2 前項の場合において、地目が現況と相違するもの又は2以上の地番を有するものについては、不動産登記法第81条の規定により、地目変更又は合併による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(証拠書類の整理)

第51条 財産に係る証拠書類は、全て総務部長が整理保管するものとする。

2 財産管理者及び委員会等は、財産の取得、処分、所属替え、所管換え等に係る証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済を証する書類は、その都度総務部長に引き継がなければならない。

第6節 報告

(定期報告)

第52条 財産管理者及び委員会等は、その管理に属する財産に係る毎会計年度間の異動増減について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する「財産に関する調書」の様式により毎年4月30日までに総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の報告書を集計し、毎年5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(損害報告)

第53条 財産管理者及び委員会等は、天災その他の事故により、その管理に属する財産が、滅失し、又は損傷したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を総務部長に報告しなければならない。

(1) 被害財産の名称、所在地及び地番

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の面積、数量及び程度

(5) 被害者見積額及び復旧可能なものについては復旧費見込額

(6) 当該財産の保金又は復旧のために採った応急措置

(7) 損害保険を付してあるものについては、その保険金額及び収得見込額

(8) その他参考となる事項

第2章 物品

(趣旨)

第54条 物品に関する取扱いについては、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(1) 物品 法第239条に規定する物品をいう。

(2) 主管課長 湖南市事務分掌規則(平成24年湖南市規則第7号)第2条に定める課、会計課、湖南市教育委員会事務局組織規則(平成16年湖南市教育委員会規則第4号)第2条に定める課等、議会事務局及び行政委員会の事務局のそれぞれの長をいう。

(1) 備品 その品質又は形状を変えることなく、比較的長期間の使用又は保存に耐え得るもので1品又は1組の標準小売価格又は評価価格が1万円以上(公印類は除く。)のものをいう。ただし、用途や使用、保存の形態等の違いにより市長が必要と認めるものは備品とし、又は備品としないことができる。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によってその品質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗するものをいう。

(3) 生産品 試験、研究又は実習作業等によって生産し、又は製作したものをいう。

(4) 材料品 試験、研究、実習作業及び工事用の原材料をいう。

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。

(物品の所属年度区分)

第57条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品管理者)

第58条 物品管理者は、主管課長をもってこれに充てる。

(物品の購入等)

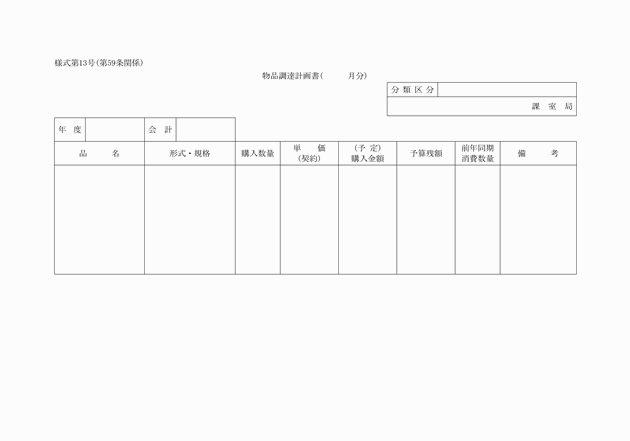

第59条 総務部長は、消耗品、材料品その他の物品で、単価契約又は一括購入を適当とするものについて、毎年度、予算の範囲内で物品調達計画書(様式第13号)を作成しなければならない。

2 総務部長は、物品調達計画書に基づき、必要に応じて単価契約又は物品の一括調達をしなければならない。

3 歳出予算所管課長は、物品を調達しようとするとき、執行伺書及び支出負担行為により市長の決裁を受けなければならない。

(受け入れ)

第60条 物品管理者は、前条第2項の規定により購入した物品が売買契約書又は発注書の内容に適合していることを確認して、当該物品を受け入れなければならない。

2 契約を伴う物品の受け入れは、契約担当課の職員の立会いのもとに行わなければならない。

(1) 湖南市立小学校及び中学校で使用する備品

(2) 湖南市立図書館の図書館資料

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定した備品

2 物品管理者は、取得した物品が帳簿を備え付ける必要がある生産品、材料品、動物であるときは、各出納状況報告書を会計管理者に送付しなければならない。

第62条 工事請負費、委託料等において取得した物品が備品に該当するときは、前条に準じて取り扱うものとする。ただし、建物の一部及び付属物で次に掲げるものは、備品の範囲から除外して扱うものとする。

(1) 法律等で建物への取付が義務付けられているもの

(2) 建物に必要不可欠な設備

(3) 建物の便益のために付加された造作類

(4) 土地及び建物に固定された備品

(標識)

第63条 物品管理者は、第60条に基づき受け入れた物品が備品であるときは、備品番号を付した標識を付けなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適しないものについては、適切な方法により、これを表示するものとする。

(保管)

第64条 物品管理者は、その保管に係る物品を常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用させなければならない。

2 物品管理者は、使用する物品の適正な管理について、その使用者を監督しなければならない。

3 会計管理者は、使用する物品について必要があるときは、随時に点検し、又は保管状況について物品管理者に対して報告を求めることができる。

(貸付け)

第65条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、特別の理由がない限り、市以外の者に貸付けてはならない。

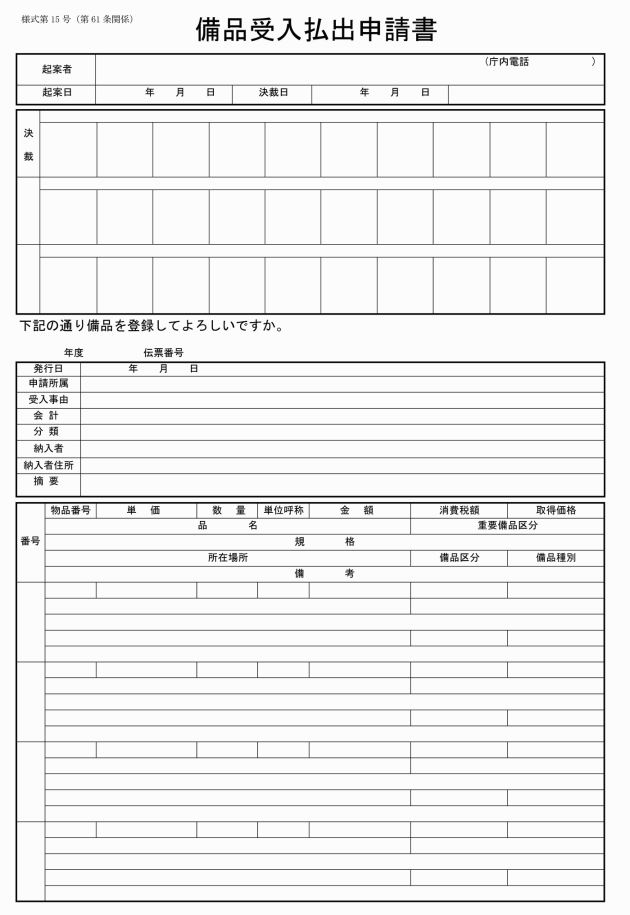

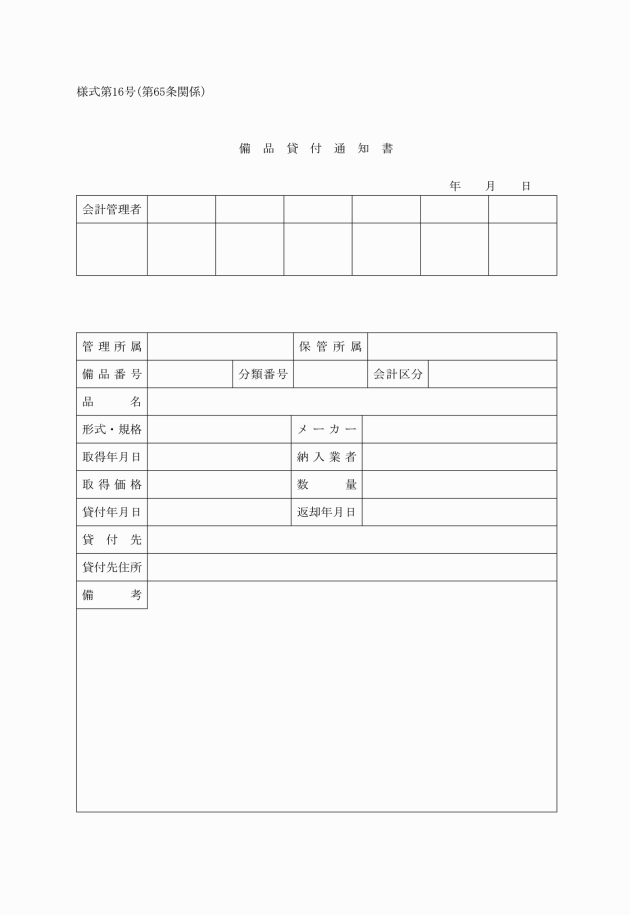

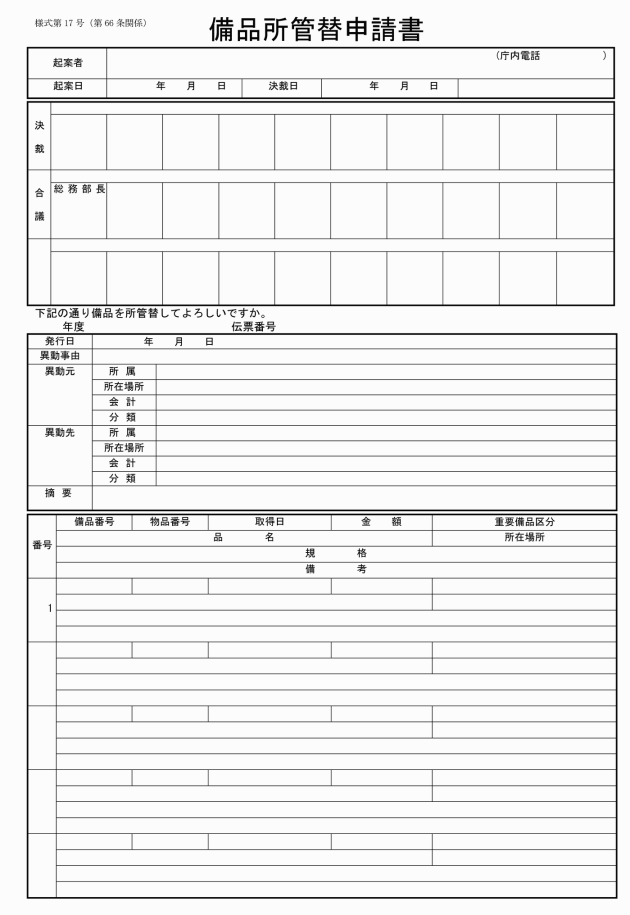

2 物品管理者は、貸付けを目的とするものを除き、特別の理由により物品を市以外の者に貸付けるときは、総務部長の承認を得て備品台帳の整備をするとともに、備品貸付通知書(様式第16号)を会計管理者に送付しなければならない。

(事故報告)

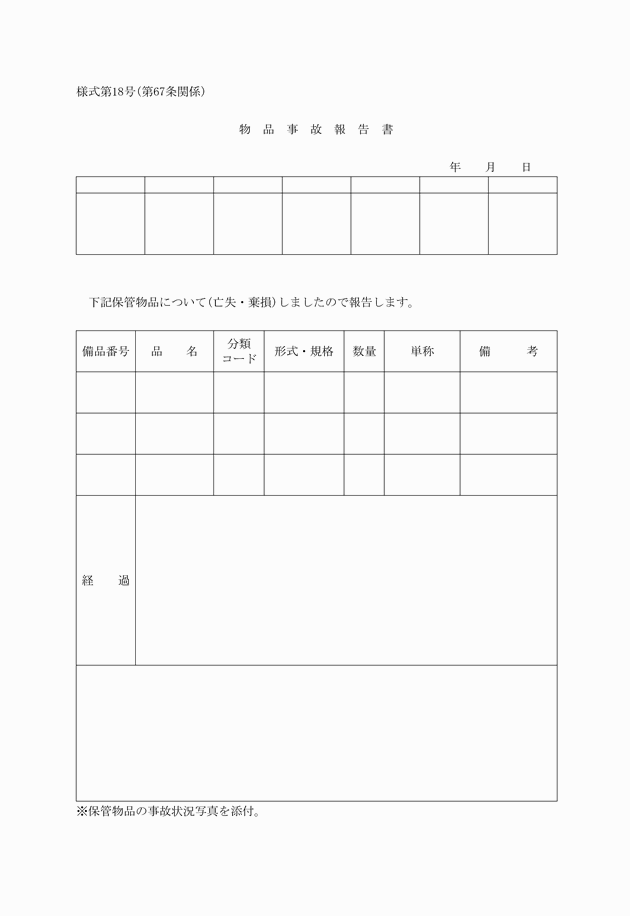

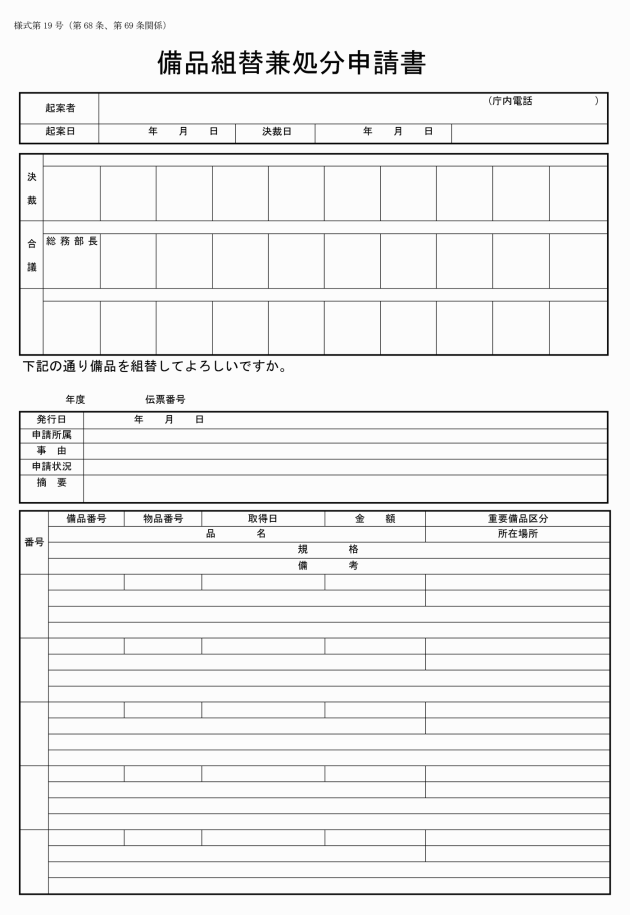

第67条 物品管理者は、その保管又は使用する物品を亡失又は棄損したときは、速やかに事故報告書(様式第18号)を作成し、総務部長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 市において使用の必要がないと認めるもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

(帳簿の整理)

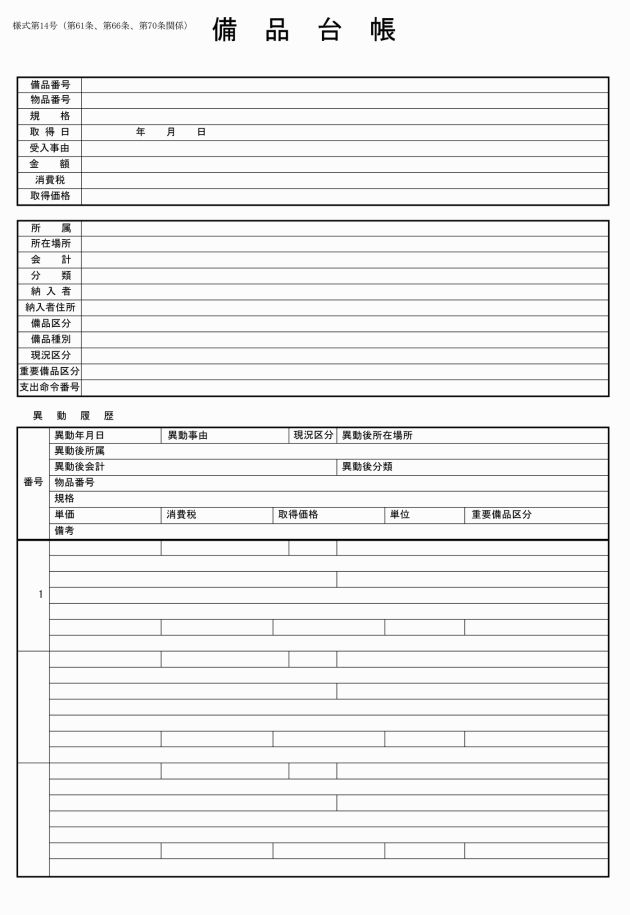

第70条 物品管理者は、備品台帳(様式第14号)を備え付けなければならない。

第71条 総務部長は、備品台帳(前条の写し)を備え付けなければならない。

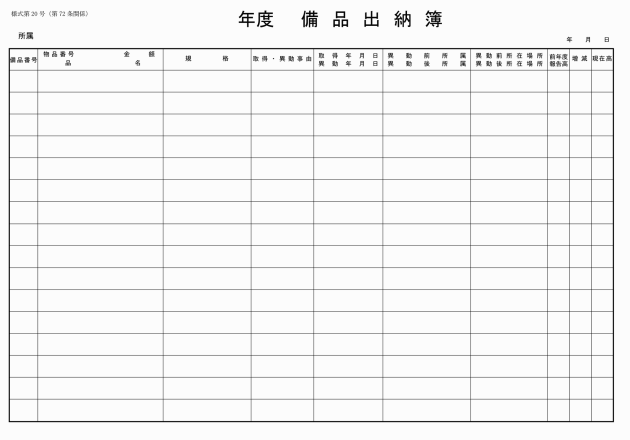

第72条 会計管理者は、備品出納簿(様式第20号)を備え付けなければならない。

2 会計管理者は、備品登録通知書、事故報告書、備品不用決定書兼通知書を受けたときは、備品出納簿を整理しなければならない。

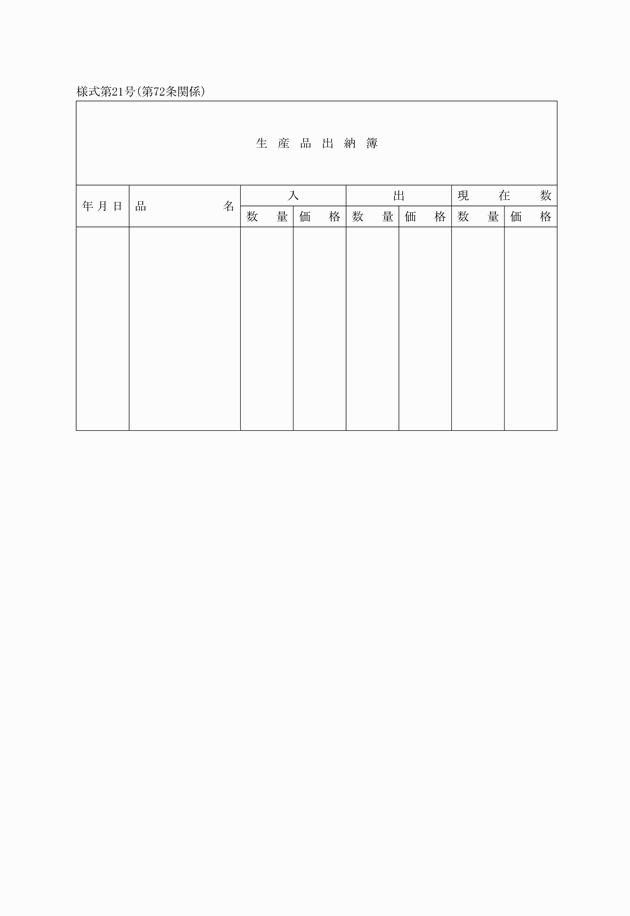

(1) 生産品出納簿(様式第21号)

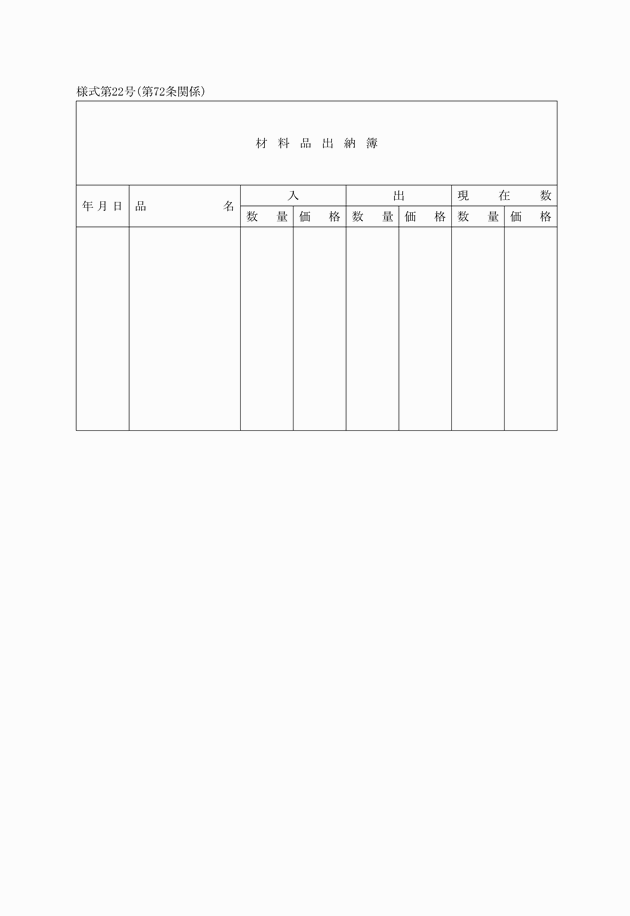

(2) 材料品出納簿(様式第22号)

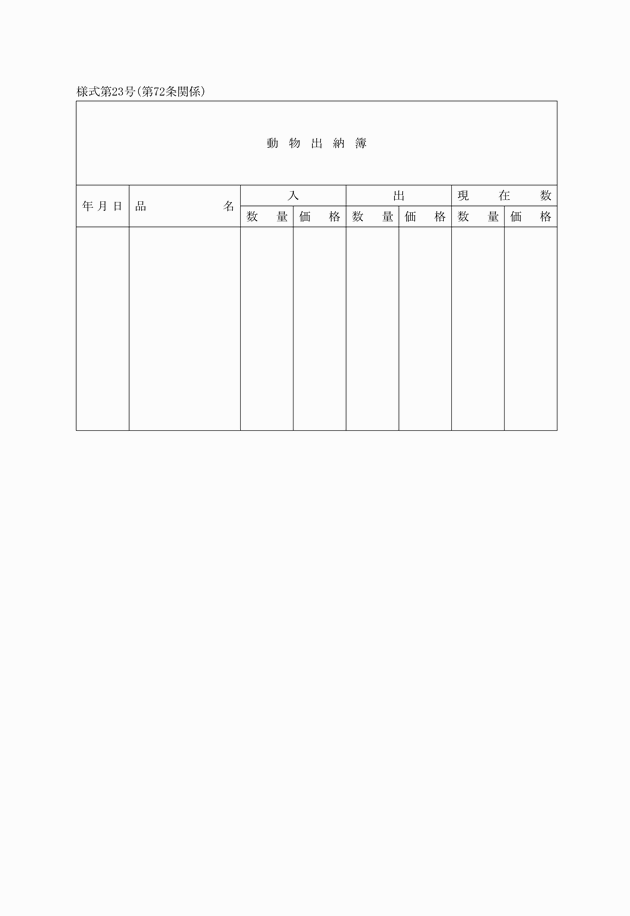

(3) 動物出納簿(様式第23号)

(帳簿記載の省略)

第73条 次の各号に掲げる物品は、帳簿の記載を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌、官報、統計及び法規追録等の定期刊行物の類

(2) 購入後直ちに配布又は消費する物品

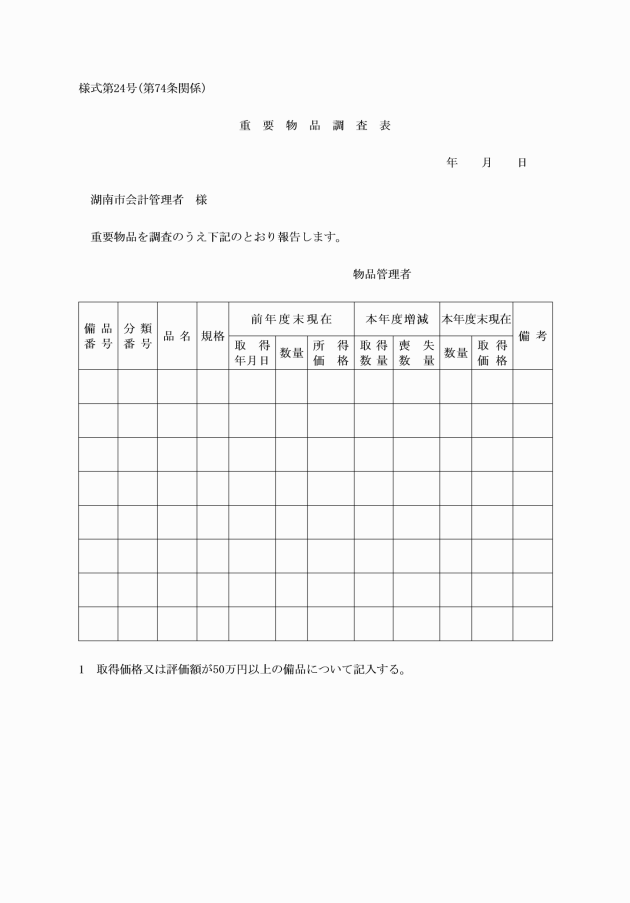

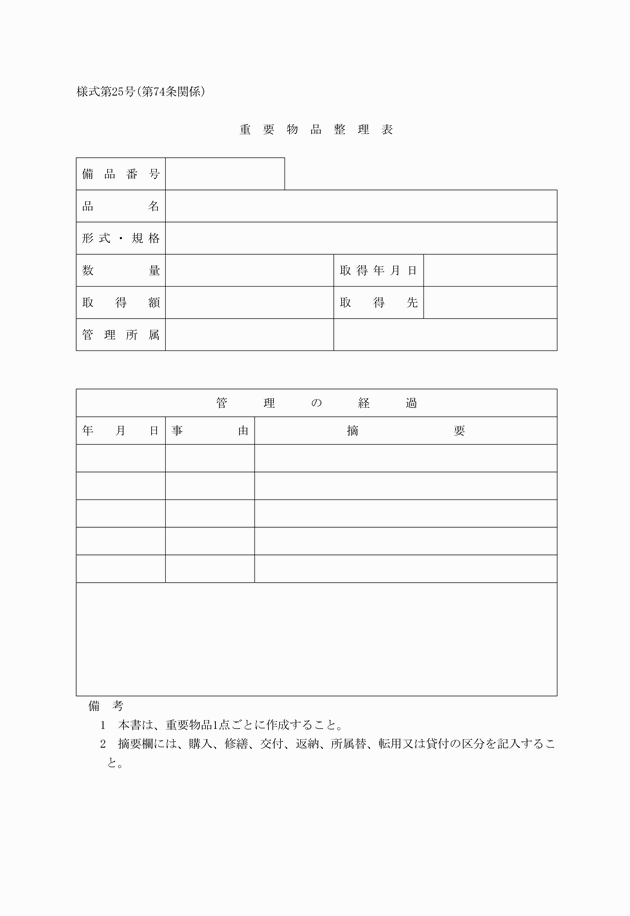

2 重要物品は、備品に分類される物品のうち、取得価格又は評価額が50万円以上の物品とする。

3 会計管理者は、重要物品整理表(様式第25号)を作成しなければならない。

第3章 債権

(債権管理者の指定)

第75条 債権の管理に関する事務は、総務部長(以下この節において「債権管理者」という。)が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第76条 債権管理者の事務の範囲は、債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務とする。

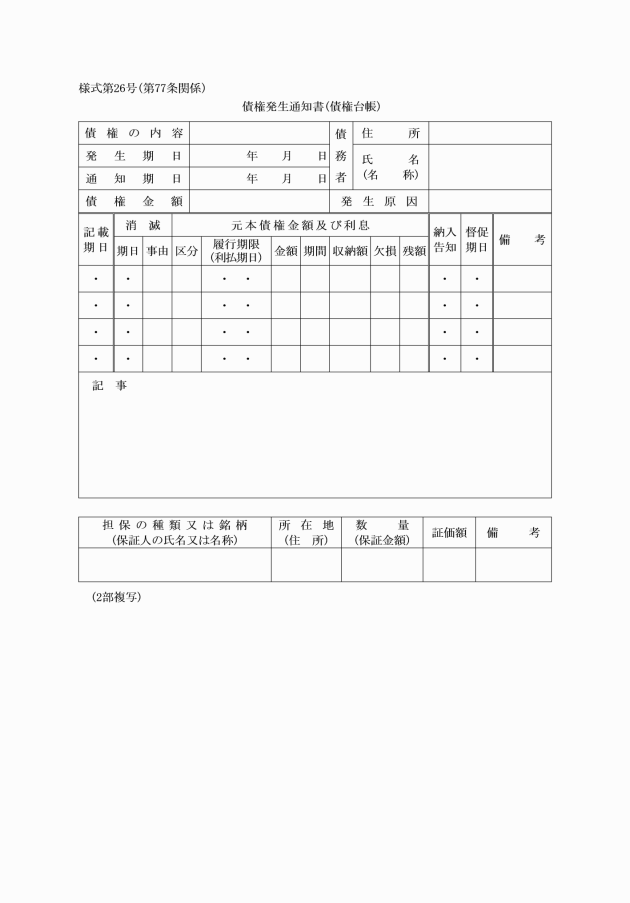

(債権の発生に関する通知)

第77条 財産主管課長又は会計管理者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支払金の誤払又は過渡しの結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(4) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

3 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(保全及び取立て)

第78条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは市長の決定を待たずに行うことができる。

(担保の提供)

第79条 第42条の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第80条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

(履行延期の特約等の手続)

第81条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債権者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第84条各号に掲げる趣旨の条件を付すことを承諾すること。

3 債権者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認められるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて市長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債権者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第82条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第83条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付すものとする。

(1) 債権者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害するなど公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債権者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第84条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付すものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

ア 債務者が不当にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

ウ 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第85条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて市長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権免除したときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を、当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第86条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第241号の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(大正11年法律第71号)第366条の12の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(その他)

第87条 この規則に定めるもののほか、物品に関する取り扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲西町公有財産事務取扱規則(昭和39年甲西町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

付則(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、この規則による改正前の湖南市財産事務取扱規則によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市財産事務取扱規則の相当規定によりなされたものとみなす。

付則(平成19年規則第4号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成20年規則第30―3号)

この規則は、平成20年11月18日から施行する。

付則(平成21年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成22年規則第19―3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成23年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

付則(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成27年規則第19―7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湖南市財産事務取扱規則の様式第5号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第56条関係)

1 備品

番号 | 品目 | 品目例示 |

細分類 1 | 机類 | |

1 | 事務用机 | 事務用机、製図用机、脇机、OAデスクその他これらに類するもの |

2 | 教育用机 | 教育用教室机(中学生用、小学生用、育児用)、特別教室机(図書室用、図画室用、理科学用)、裁縫用机(いす式、坐式)、教卓、教壇その他これらに類するもの |

3 | 会議・来客用机 | 会議用机、応接用机その他これらに類するもの |

4 | その他 | 食卓、座机、講演机、閲覧机、投票記載台、カウンターその他これらに類するもの |

細分類 2 | 椅子類 | |

1 | 事務用椅子 | 事務用椅子その他これらに類するもの |

2 | 教育用椅子 | 教育用椅子(中学生用・小学生用・育児用)、特別教室用椅子(図画室用、理科室用、裁縫室用、工作室用)、長椅子(音楽室用)、体操用腰掛、ピアノ用椅子、オルガン用椅子その他これらに類するもの |

3 | 会議・来客用椅子 | 応接用椅子、会議用椅子その他これらに類するもの |

4 | その他 | 折畳椅子、長椅子、診察用椅子、三脚椅子その他これらに類するもの |

細分類 3 | 棚類 | |

1 | 書棚 | 飾書棚その他これらに類するもの |

2 | 器具棚 | 工事用具棚、医療器具用棚、炊事用具棚その他これらに類するもの |

3 | 雑棚 | タンス、下足棚、下駄箱、更衣ロッカー、食品棚、整理棚その他これらに類するもの |

細分類 4 | 箱類 | |

1 | 書(庫)箱 | カルテ保管箱、整理区分箱、決裁箱、書架、書類整理箱、書類保管庫その他これらに類するもの |

2 | 金庫 | 耐火金庫、手提金庫その他これらに類するもの |

3 | その他 | 鍵箱、図面ケース、投票箱、印箱、楽器ケース、運動用具箱、救急箱、工具箱、飼育箱、その他これらに類するもの |

細分類 5 | 台類 | |

1 | 台 | 工作台、演台、作業台、植木台、脚立その他これらに類するもの |

2 | その他 | はしごその他これらに類するもの |

細分類 6 | 事務用機器類 | |

1 | 公印 | 公印、契印その他これらに類するもの |

2 | 日付印 | 決裁印、領収印、受付印、消込印その他これらに類するもの |

3 | 事務用機械 | レジスター、紙織機、印刷機、コピー機、投票用計数機、ファックス、裁断機、電卓、シュレッダー、鉛筆削りその他これらに類するもの |

4 | 印字用器 | ナンバーリングその他これらに類するもの |

5 | その他 | 賞状盆その他これらに類するもの |

細分類 7 | コンピューター機器類 | |

1 | 情報通信機械機器 | コンピューター類、プリンター、サーバー、ルーター、UPS、光ファイバーケーブル、無線LAN機器その他これらに類するもの |

細分類 8 | 産業建設用機械器具類 | |

1 | 土木機械 | 転圧機、砕石機、杭打機、掘さく機、除雪機その他これらに類するもの |

2 | 農畜用機械 | 噴霧機、トラクター、草刈機、芝刈機、チェンソーその他これらに類するもの |

3 | 土、農耕用器具 | スコップ、くわ、鎌その他これらに類するもの |

4 | 産業機器具 | ボイラー、高圧釜、動力ポンプ、鉄筋切断機、溶接器、揚水器その他これらに類するもの |

5 | 荷役運搬機械 | クレーン、昇降機、巻揚機、コンベヤー、フォークリフトその他これらに類するもの |

細分類 9 | 電機、通信機器類 | |

1 | 電気器具 | 映写機、スライド、テレビ、OHP、テープレコーダー、ハンドマイク、音響装置、掃除機、洗濯機、衣類乾燥機その他これらに類するもの |

2 | 通信機械 | 無線装置、その他これらに類するもの |

3 | 電話用機械器具 | 電話機、インターホンその他これらに類するもの |

4 | 電気機械 | 発電機その他これらに類するもの |

細分類 10 | 冷暖房機器類 | |

1 | 暖房用器具 | 石油ストーブ、こたつ温風ヒーターその他これらに類するもの |

2 | 冷房用器具 | エアコン、扇風機その他これらに類するもの |

細分類 11 | 計測及び製図機器類 | |

1 | 試験、検査機 | 電流計、電力計、テスターその他これらに類するもの |

2 | 計測用器具 | 測距機、平板測量器、レベル、ポケットコンパス、測高器、角度計、水準器、巻尺、磁石その他これらに類するもの |

3 | 写真器具 | デジタルカメラ、三脚、露出計その他これらに類するもの |

4 | 製図用具 | 製図板、製図器械セットその他これらに類するもの |

5 | その他 | 望遠鏡、双眼鏡、拡大鏡、タイムレコーダーその他これらに類するもの |

細分類 12 | 写真光学機器類 | |

1 | 視聴覚 | 映写機、OHP、スクリーン、プロジェクター、チャイム、映画フィルムその他これらに類するもの |

細分類 13 | 室内用具類 | |

1 | 室内器具 | 黒板、かさ立、時計類、服掛、帽子掛、掲示板、案内板、スタンド類、照明器具その他これらに類するもの |

2 | 装飾具 | カーテン、じゅうたん、花びん置物その他これらに類するもの |

細分類 14 | 厨房用機器類 | |

1 | 厨房機器 | ガスコンロ、ガス台、冷凍・冷蔵庫、炊飯器、ミキサー、鍋、電子レンジ、ホットプレート、盆類、食器類、包丁、米(飯)びつ、食品洗浄機、食器洗浄機、食品調理器、流台、ガス漏れ警報器その他これらに類するもの |

細分類 15 | 消防防災機器類 | |

1 | 消火器具 | 消火ポンプ、動力ポンプ、吸水管、筒先、消火器、消防ホースその他これらに類するもの |

2 | 救命用具 | 救命袋、担架、緩降機、避難用はしごその他これらに類するもの |

3 | 被服属具類 | 消防団員制服・制帽・作業服(上下)、ヘルメットその他これらに類するもの |

4 | その他 | とび口、防火衣、ホースブリッジその他これらに類するもの |

細分類 16 | 医療衛生機具類 | |

1 | 一般医療用器具 | 聴診器、消毒器、血圧計、担架、酸素吸入器、身長計、体重計、脈波計、心音計、心電計、AED、超音波診断装置その他これらに類するもの |

2 | 外科用器具 | 手術器その他これらに類するもの |

3 | 内科用器具 | 胃洗浄装置その他これらに類するもの |

4 | 歯科用器具 | 歯きん刀、抜歯鉗子その他これらに類するもの |

5 | 泌尿婦人科用器具 | 分娩用具、尿器その他これらに類するもの |

6 | 眼科用器具 | 検眼鏡、眼底撮影カメラその他これらに類するもの |

7 | 耳鼻咽喉科用器具 | 咽喉鏡、聴力計その他これらに類するもの |

8 | 調剤用器具 | 上皿天秤、調剤台その他これらに類するもの |

9 | レントゲン付属具 | |

10 | 内視鏡用器具 | ファイバースコープ類その他これらに類するもの |

11 | 整形外科用器具 | ギブスカッターその他これらに類するもの |

12 | 手術用器具 | 電気メス、全身麻酔器、手術台、無影灯、開胸器その他これらに類するもの |

13 | リハビリテーション用器具 | 自転車運動訓練器、手指動作練習用具、重垂バンド、肩関節転運動器、索引装置、低周波治療器その他これらに類するもの |

14 | 検査用器具 | 検査器具類 |

細分類 17 | 車両類 | |

1 | 大型自動車 | 大型乗用車、大型貨物自動車、バス等 |

2 | 普通自動車 | 普通乗用車、普通貨物自動車等 |

3 | 軽自動車 | 軽乗用車、軽貨物自動車、スクーター、オートバイ等 |

4 | 原動機付自転車 | スクーター、オートバイ(125cc以下のもの)等 |

5 | 大型特殊自動車 | トレーラートラック、消防車、ブルドーザー、トラクター等 |

6 | 小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車等(総排気量1,500cc以下のもの) |

7 | 自転車 | 自転車 |

8 | 運搬用具 | 台車、食膳運搬車、一輪車その他これらに類するもの |

9 | その他 | これに類する車両用具類 |

細分類 18 | 寝具類 | |

1 | 布団 | 掛布団、敷布団その他これらに類するもの |

2 | 毛布 | 毛布、タオルケットその他これらに類するもの |

3 | その他 | 座布団、枕、ベビーベッドその他これらに類するもの |

細分類 19 | 体育用具類 | |

1 | 体操用具 | 跳箱、踏切板、マット、平均台、低鉄棒、指揮台、運動用マット、一輪車(運動用)その他これらに類するもの |

2 | 競技用具 | 合図用ピストル、円盤、砲丸、綱引用綱、ハードル、ストップウォッチ、剣道用具類(面、小手、胴等)、その他これらに類するもの |

3 | 球技用器具 | 空気入ポンプ、卓球台、ネット、ネット支柱、審判台その他これらに類するもの |

バット、グローブ、ベース、バックネット、胸当、脛当、ヘルメット、キャッチャーマスクその他これらに類するもの | ||

細分類 20 | 音楽用具類 | |

1 | 楽器 | ギター、アコーディオン、吹奏楽器、メトロノーム、太鼓、トランペット、ピアノ、オルガンその他これらに類するもの |

2 | オーディオ装置 | ステレオ、アンプ、スピーカー、カラオケセットその他これらに類するもの |

細分類 21 | 遊保育用具類 | |

1 | 遊具 | 碁盤、将棋盤、スベリ台、ブランコ、木馬、積木、三輪車その他これらに類するもの |

細分類 22 | 標本、模型類 | |

1 | 標本 | 動物標本、鉱物標本、植物標本、商品標本その他これらに類するもの |

2 | 模型 | 人体骨格模型、人体解剖模型、歯型模型その他これらに類するもの |

3 | 見本 | 試作見本品、工学製品見本品その他これらに類するもの |

細分類 23 | 美術工芸品類 | |

1 | 美術工芸品 | 漆器、彫刻類、絵画、銃砲、刀剣類、陶磁器、書跡その他これらに類するもの |

細分類 24 | 工作用機具類 | |

1 | 工作機械 | 旋盤、ボール盤、研磨盤、平削盤、プレス機、ボーリングマシン、空気圧縮機、裁断機、ドリル、グラインダー、ジャッキその他これらに類するもの |

2 | 木工機械 | かんな盤、万能木工機、電動鋸、集じん機その他これらに類するもの |

3 | 工具 | スパナ、ドライバー、ペンチ、かんなその他これらに類するもの |

4 | 教科用具 | 版画ローラーセット、粘土ろくろその他これらに類するもの |

細分類 25 | 図書類 | |

1 | 書籍 | 図書館図書、資料 |

2 | 辞書 | 辞典、図鑑、事典その他これらに類するもの |

3 | 法令台本 | 市例規集、地方自治関係判例集その他これらに類するもの |

細分類 26 | 旗、幕、鞄類 | |

1 | 旗、幕、鞄 | 旗(市章旗、校旗、国旗)、旗竿、暗幕、トランクその他これらに類するもの |

細分類 27 | 清掃用具類 | |

細分類 28 | 裁縫用器具類 | |

1 | ミシン | ミシンその他これらに類するもの |

2 | 編物機 | 編物機、刺しゅう器その他これらに類するもの |

3 | 裁断用具 | 裁ばさみ、裁縫板その他これらに類するもの |

4 | 仕上用具 | アイロン、仕上台その他これらに類するもの |

細分類 29 | その他 | |

1 | 教科用具(語学) | 英語用黒板その他これらに類するもの |

2 | 教科用具(社会) | 地球儀その他これらに類するもの |

3 | 教科用具(算数、数学) | 立方体積み木、分数説明教具、数直線板、面積基本平方板、かぞえ棒その他これらに類するもの |

4 | 教科用具(理科) | ばねばかり、温度計、交・直電流(圧)計、回路試験器、遠心分離器、顕微鏡、滑車その他これらに類するもの |

5 | 教科用具(図工、美術) | 画板、標準色カード、木彫用具一式その他これらに類するもの |

6 | 教科用具(技術家庭) | 木工セット、真空管、試験器その他これらに類するもの |

7 | 教科用具(生活) | 栽培用具、水槽用具、製作用具その他これらに類するもの |

2 消耗品

細分類番号 | 細分類名称 | 品目例示 |

1 | 被服属具 | 日おおい、帽子、帽帯その他これらに類するもの |

2 | 油脂燃料 | アルコール、灯油、軽油、重油、機械油、ガソリン、特殊機械油、グリース、ベンジン、石鹸、ローソク、手洗石けん液、クレンザーその他これらに類するもの |

3―1 | 文具類(紙類) | 感光紙、各種印刷用紙、ちり紙、障子紙、金封、賞状用紙、ふすま紙、色紙、図画紙、手帳、封筒、のし、コピー紙、巻紙、方眼紙、便箋その他これらに類するもの |

3―2 | 文具類(事務用品類) | ペン類、鉛筆、毛筆、墨、虫ピン、糊、インキ、目玉クリップ、絵具類、千枚通し、綴紐、スタンプ台、ゴム印、小刀、消ゴム、朱肉、はさみ、下敷、定規、押ピン、指サック、ホッチキス針、筆立、修正液その他これらに類するもの |

3―3 | 文具類(郵便切手類) | 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他これらに類するもの |

3―4 | 文具類(図書類) | 新聞、雑誌、官報、パンフレット、地図、公報その他これらに類するもの |

4 | 薬品類 | 内服薬、外用薬、消毒用薬品、工業用薬品、防虫薬品、消火薬品、雑薬品その他これらに類するもの |

5 | 染料、塗料 | 塗料、合成染料、ペンキ、シンナーその他これらに類するもの |

6 | 肥飼料 | |

7 | 食料品類 | 米、麦等の穀類、魚介類、野菜類、肉類、味噌醤油等の調味料、缶詰類、玉子、乾物類、茶、清涼飲料水、酒類その他これらに類するもの |

8 | 部品類 | 鋲、ボルト、ナット、釘、銅板、砥石、金網その他これらに類するもの |

9―1 | 雑品(医療衛生用品類) | 体温計、氷枕、マスク、注射器、尿コップ、脱脂綿、ガーゼ、ほう帯、絆創こう、薬包紙及び袋その他これらに類するもの |

9―2 | 雑品(炊事用品類) | コップ、缶切、茶腕、湯呑、まな板、ざる、皿、はし、きゅうす、フキン、泡立、おろし板、皮むき、栓抜、鉢その他これらに類するもの |

9―3 | 雑品(電気用品類) | 電球、配線用コード、乾電池、螢光ランプその他これらに類するもの |

9―4 | 雑品(運動用具類) | 野球ボール、ピンポン球、メガホン、バトンその他これらに類するもの |

3 生産品

細分類番号 | 細分類名称 | 品目例示 |

1 | 生産品 | 農産物類、畜産物類、水産物類、林産物類、園芸産物類その他これらに類するもの |

2 | 製作品 | 製作加工物類その他これらに類するもの |

4 材料品

細分類番号 | 細分類名称 | 品目例示 |

1 | 材料品 | 木材類、金属類、土石類、樹苗類、食料類、雑品その他これらに類するもの |

5 動物

細分類番号 | 細分類名称 | 品目例示 |

1 | 獣類 | 牛、馬、豚、山羊、めん羊その他これらに類するもの |

2 | 鳥類 | 鶏、アヒル、七面鳥その他これらに類するもの |

3 | 魚貝類 | 鯉、鮒、金魚、鱒その他これらに類するもの |

4 | 虫類 | 蜜蜂その他これらに類するもの |

※ 備品と消耗品との区分が困難な物品については、その購入時の予算区分に従って整理して差し支えない。