こなんSDGsカレッジ2021

次世代を担う若者を中心に、地域や関係人口など多様なキーマンとともに、若者が主体的かつ能動的に活動できるまちづくりのたまり場を創出し、若々しいまちを実現することを目的として、「こなSDGsカレッジ」を創設しました。

SDGsカレッジ生は、若者ならではの新しい価値観や行動力により、自らが描く湖南市の未来の実現に向け、地域および産官学など様々な主体と連携し、学びを深め、本市が抱える課題解決の活動や提言を行いSDGsの視点による持続可能なまちづくり活動を行います。

【2021年度こなんSDGsカレッジのプログラム】

8月:キックオフセミナー3回(一般公募:中学生~大学生、市新入職員)

10月~12月:KONAN SDGs Studios(高校生・大学生・市新入職員)

10月23日、11月3日:KONAN SDGs Action(中学生・高校生)

10月~翌年3月:同志社大学政策学部連携プログラム(同志社大学政策学部学生・市新入職員)

プロモーション動画「こなんSDGsカレッジ2021」

こなんSDGsカレッジ2021

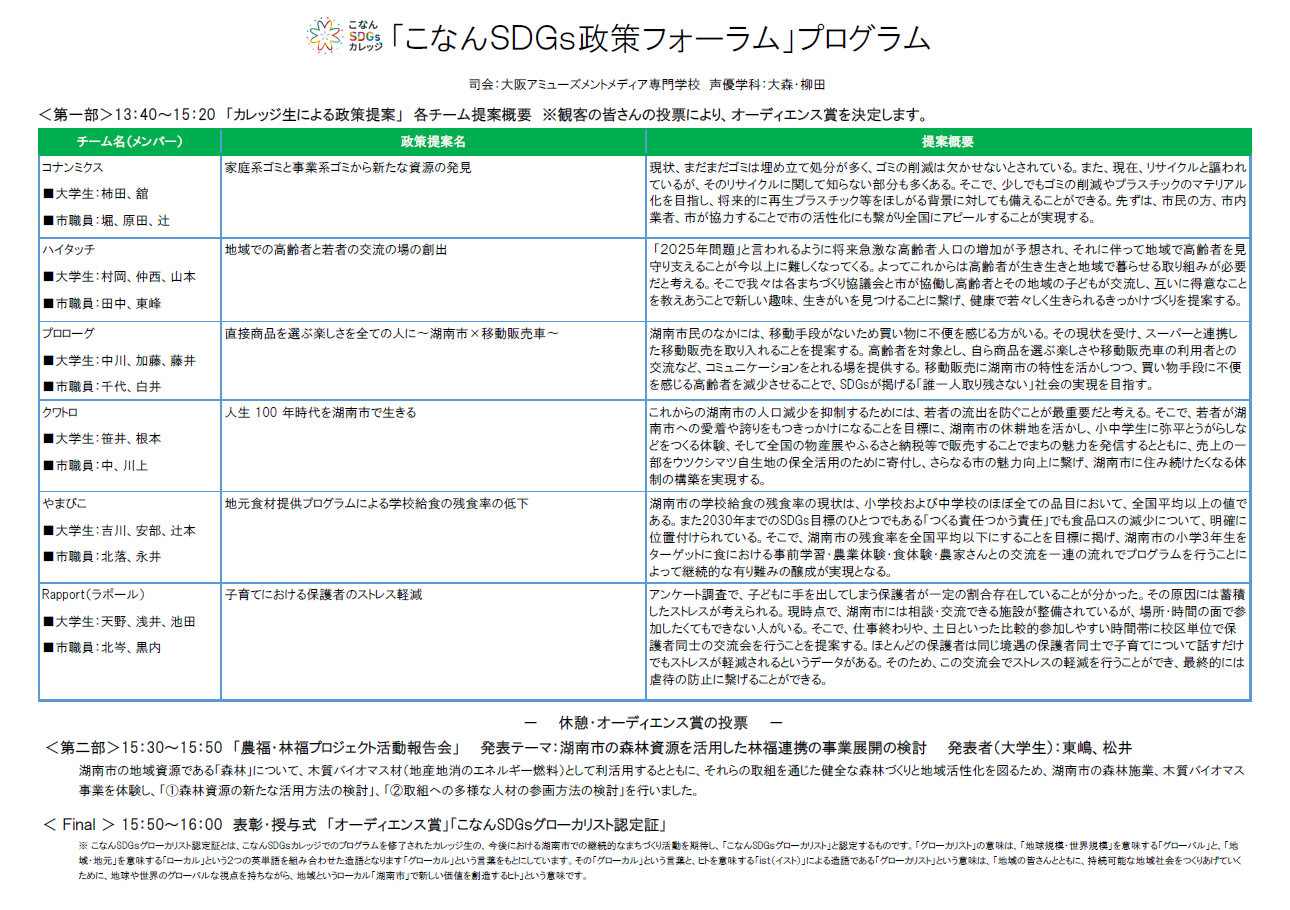

こなんSDGs政策フォーラム~同志社大学政策学部連携プログラム~

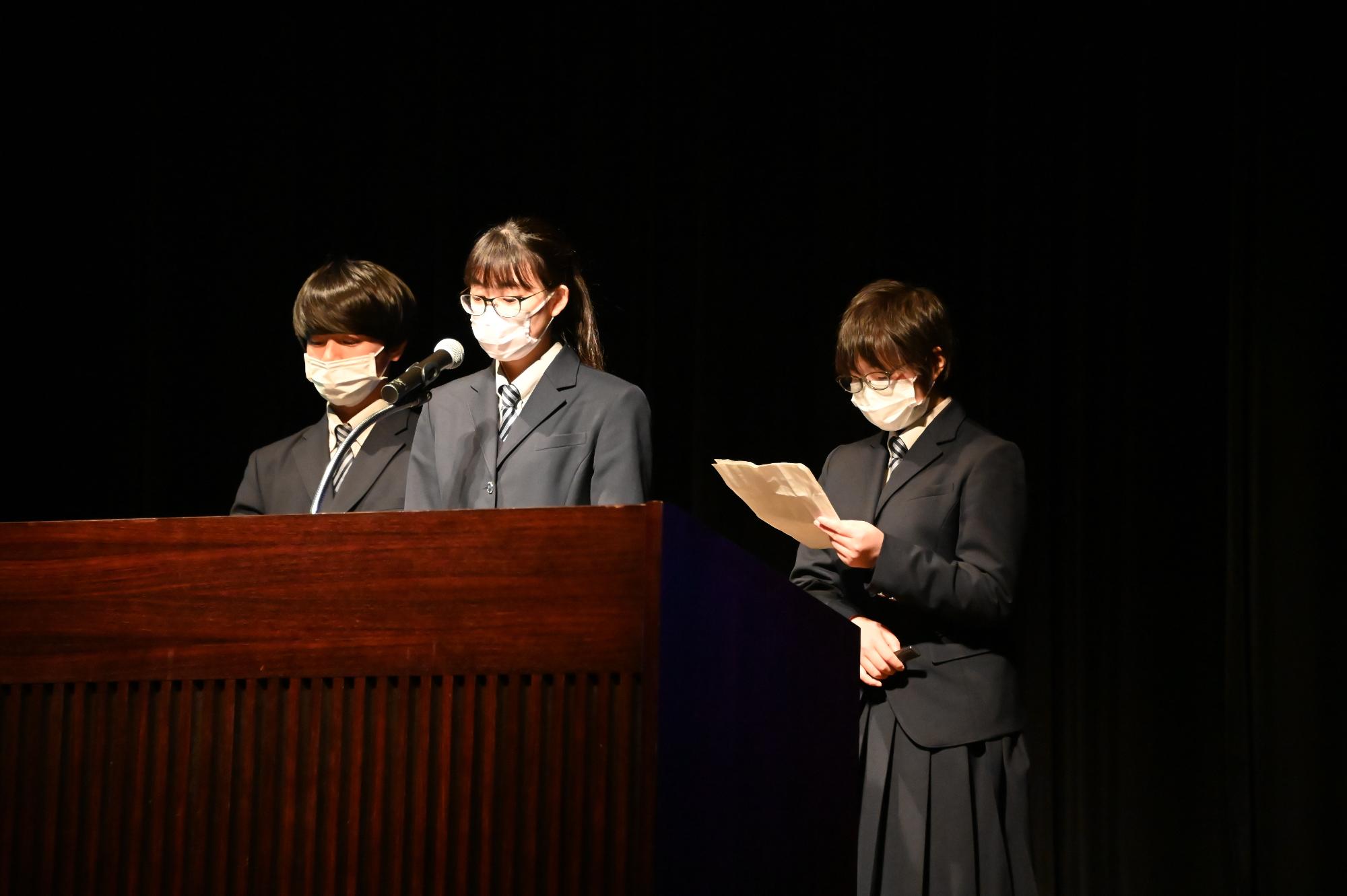

2022年3月19日(土曜日)13時30分から石部文化ホールで、同志社大学政策学部連携プログラムの発表会として「こなんSDGs政策フォーラム」を開催しました。

第一部では同志社大学の学生と市新入職員の混成6チームによる政策提案の最終発表が行われました。観衆が最も共感する政策を提案したチームに1票が投じられ、チーム「プロローグ」(テーマ:直接商品を選ぶ楽しさを全ての人に~湖南市×移動販売車~)が「オーディエンス賞」を受賞しました。

第二部では林福プロジェクトの活動報告が学生から行われ、Finalではカレッジ生代表に「グローカリスト認定証」が交付されました。

総合司会は、大阪アミューズメントメディア専門学校声優学科の学生が担いました。

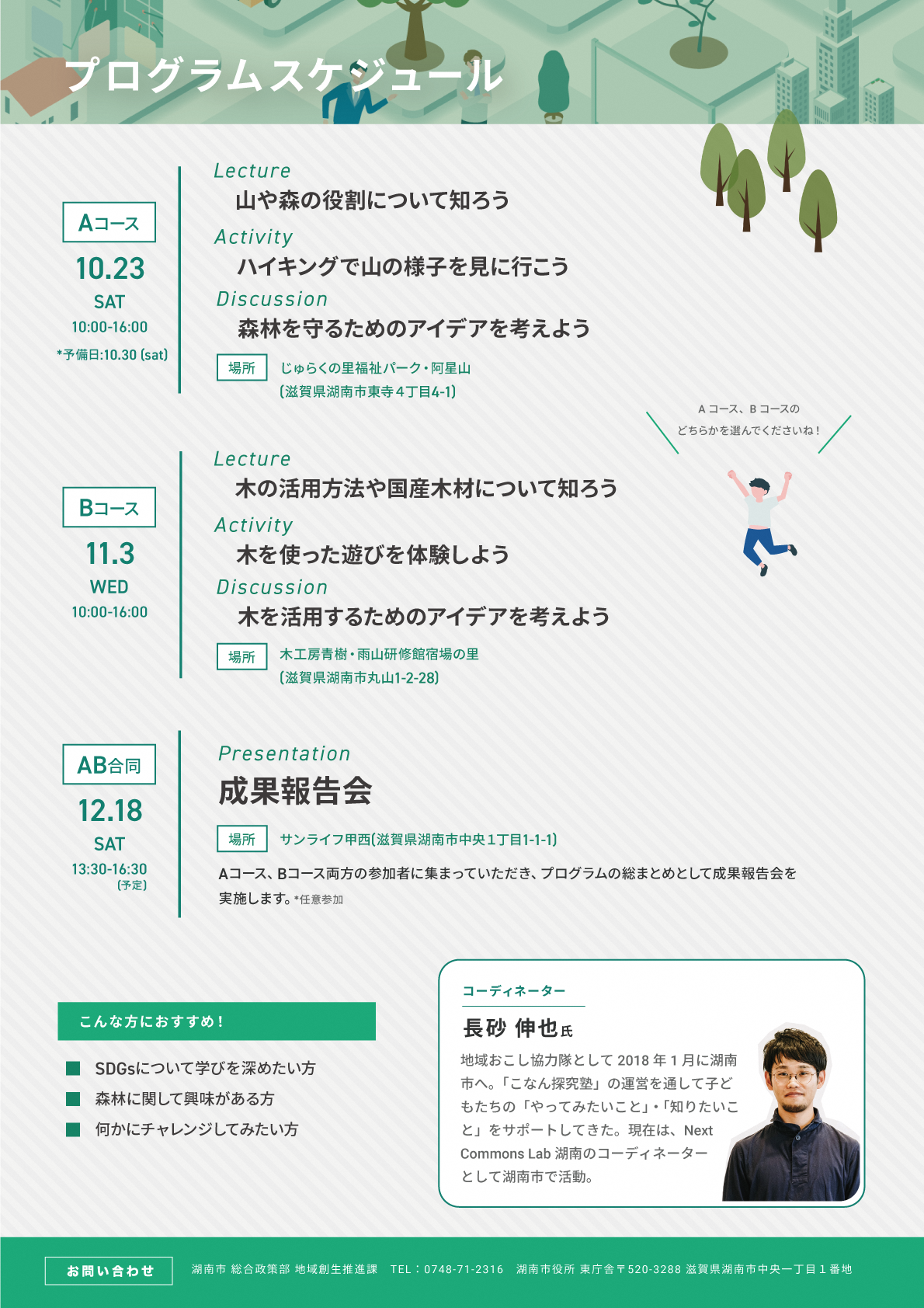

プログラム(オモテ面)

プログラム(ウラ面)

第一部「カレッジ生による政策提案」

家庭系ゴミと事業系ゴミから新たな資源の発見(コナンミクス) (PDFファイル: 1023.0KB)

地域での高齢者と若者の交流の場の創出(ハイタッチ) (PDFファイル: 868.4KB)

直接商品を選ぶ楽しさを全ての人に~湖南市×移動販売車~(プロローグ) (PDFファイル: 1.6MB)

人生100年時代を湖南市で生きる(クワトロ) (PDFファイル: 1.3MB)

地元食材提供プログラムによる学校給食の残食率の低下(やまびこ) (PDFファイル: 1.7MB)

子育てにおける保護者のストレス軽減(Rapport(ラポール)) (PDFファイル: 2.0MB)

第二部「農福・林福プロジェクト活動報告会」

湖南市林福連携の事業展開に向けた同志社大学ワークショップ (PDFファイル: 2.6MB)

カレッジ生集合写真

同志社大学政策学部連携プログラム~中間発表~

2022年1月30日(日曜日)10時から同志社大学政策学部連携プログラムの中間発表を、コロナ禍における近隣のまん延防止措置の適用によりオンラインでの実施となりました。

コロナ禍により、市民・関係者等の生の声が聞く機会が取れず、湖南市特有の問題点の整理が難しい状況ではありますが、政策形成のプロセスに沿って、「2030年の湖南市の将来像」の達成に向けた政策提案の素案が発表され、真山教授から丁寧なアドバイスを受けました。

2022年3月19日(土曜日)の午後から文化ホールで開催する最終発表に向け、残り約1カ月半で各グループ内でさらなる議論を深め、政策提案がまとめられます。

オンライン形式による中間発表

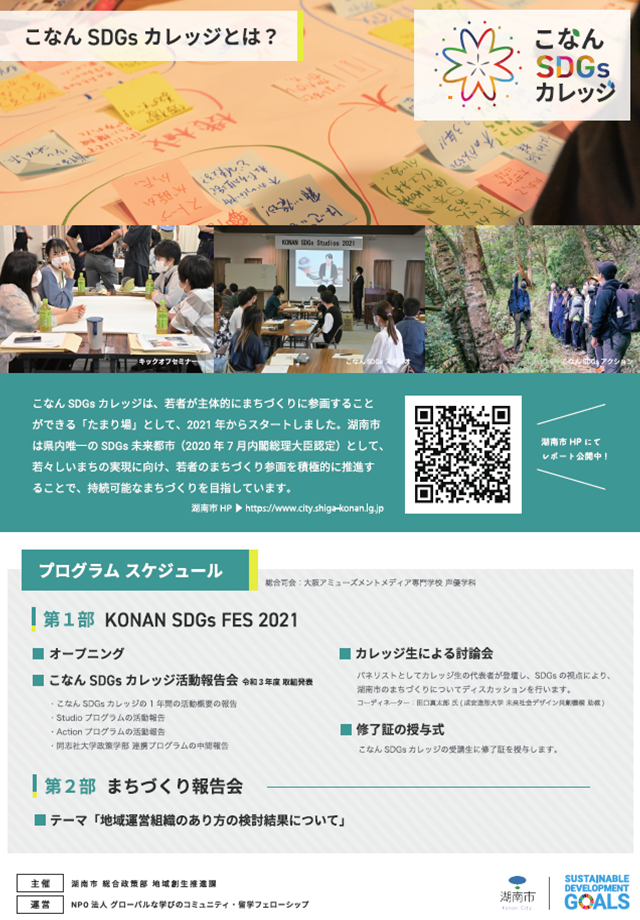

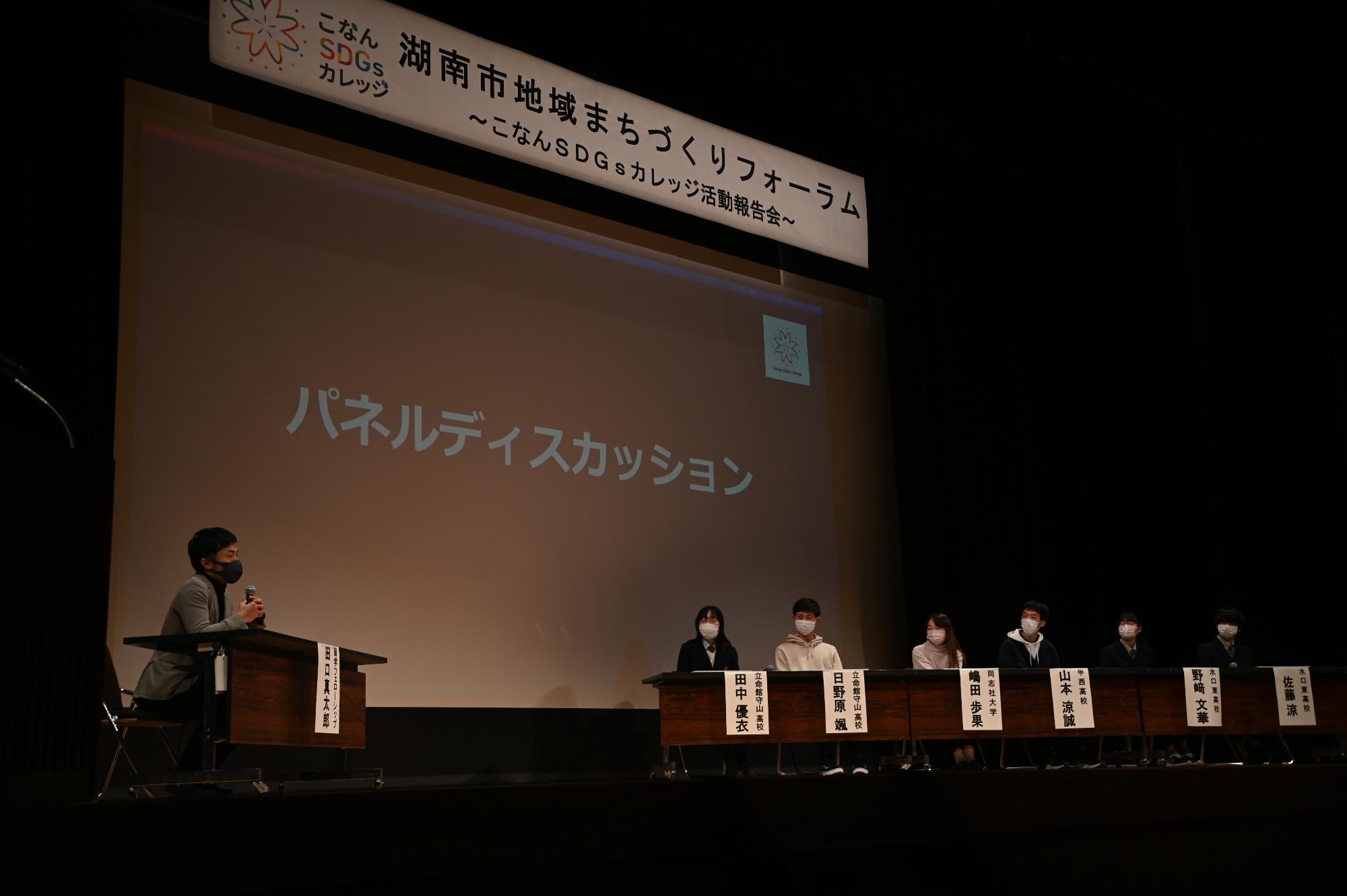

KONAN SDGs FES 2021(湖南市地域まちづくりフォーラム)

2021年12月18日(土曜日)13時30分から甲西文化ホールで地域まちづくりフォーラムを開催し、第一部「KONAN SDGs FES 2021」でカレッジ生による活動報告会と討論会、同志社大学政策学部連携プログラムの進捗報告を行いました。

総合司会は、大阪アミューズメントメディア専門学校の声優を目指す学生2名により、学生が主体となる祭典として若者の活気あふれる発表会となりました。

地域まちづくりフォーラム(チラシ表)

地域まちづくりフォーラム(チラシ裏)

活動報告会

一般公募によるカレッジ生(高校生・大学生)5グループと市新規採用職員3グループが、各グループで「SDGsなひと」を取材し記事化した内容をもとに、「こなん未来シナリオ」をテーマに発表を行いました。

同志社大学政策学部連携プログラムの進捗報告では、真山教授がコーディネーターとして登壇され、チーム代表の学生6名が「湖南市の印象や強み・弱み」を発表しました。

また、留学フェロ―シップの学生とNCLこなんが、中学生・高校生を対象とした「KONAN SDGS Action」の活動報告を行いました。

学生発表

市新入職員発表

同志社大学政策学部連携プログラム進捗報告

Actionプログラム活動報告

カレッジ生による討論会

留学フェロ―シップの田口さんがモデレーターとして登壇し、カレッジ生6名とのパネルディスカッションを行いました。「湖南市の魅力や課題」「湖南市の2040年の姿」「今後取り組んでいきたいこと」の質問があり、カレッジ生は湖南市の未来についての思いを語りました。

その思いに対して、生田市長、地域の代表者(まちづくり協議会会長等)からコメントがあり、真山教授からは「2040年は団塊ジュニアによる高齢者人口がピークの時であり、カレッジ生はその時に活躍される世代となります。市長が話されたとおり、これからの時代は厳しく大変ですが、良い意味で若者の皆さんは過去を知らないので、新しい価値観や常識で新たな枠組みを創っていけると考えれば、前向きに捉えられることができるのではないかと考えます」とカレッジ生にエールを送られました。

パネルディスカッション

学生代表が湖南市の未来を語る

こなんSDGsグローカリスト認定証を授与しました

「グローカリスト」の意味は、「地球規模・世界規模」を意味する「グローバル」と、「地域・地元」を意味する「ローカル」という2つの英単語を組み合わせた造語と語源である「グローカル」という言葉を語源にしています。

その「グローカル」という言葉と、ヒトを意味する「ist(イスト)」による造語である「グローカリスト」は、「地域の皆さんと、持続可能な地域社会をつくりあげていくために、グローバルな視点を持ちながら、湖南市(ローカル)を舞台に新しい価値を創造するヒト」を意味します。

大学生の嶋田歩果さんと高校生の山本涼誠さんに、生田市長からカレッジ生代表として授与されました。

こなんSDGsグローカリスト認定証授与

湖南市地域まちづくりフォーラム参加者

同志社大学政策学部連携プログラム ~キックオフ~

「分析検討の進め方」の理論を受講

2021年11月7日(日曜日)10時~12時

同志社大学政策学部の学生16名と市新入職員13名の参加による連携プログラムのキックオフを行いました。グループを3つの分野「経済・産業」「福祉・教育」「まちづくり」とし、参加者は興味のある分野に所属しました。

同志社大学政策学部真山達志教授より政策形成実践編として「分析検討の進め方」についてレクチャーを受けました。

政策形成テーマの仮決定

各グループでのテーマが重複しないように方向性の確認をするためのワークショップを行いました。短時間であったため、テーマをまとめきるまでには至りませんでしたが、参加した動機など活動に対する思いは共有できました。

大学生の大半は、湖南市を訪れたことがないため、グルーブメンバーでフィールドワークの予定や個別のワークショップの日程調整を行いました。

KONAN SDGs Studios ~DAY2~

カレッジ生の記事を講評

2021年11月7日(日曜日)13時~16時

朝日新聞社の外園さんから、カレッジ生から提出された記事について講評がありました。

取材した人の「原点」「考え方」が重要で、一般的な記事にならないようオリジナリティを重視してほしいなどレクチャーがあった後、外園さんから具体的な添削を受け、各グループで記事のブラッシュアップや別のグループと記事の内容の共有と気づきの整理を行いました。

シナリオプランニングワークショップ

取材での学びや発見を湖南市の未来につなげる「こなん未来シナリオ」として、スタジオ活動のまとめを行います。

SDGsの視点により2030年の理想の社会を実現するため、2つの軸をもとに「グッドシナリオ」と「バッドシナリオ」にアクションを記した付箋を振り分け、各グループで「愛のある湖南市」「子どもがいきいきできる湖南市」などオリジナリティのあるテーマが設定されました。

詳細はこちらから KONAN SDGs Studios・DAY2フィードバック

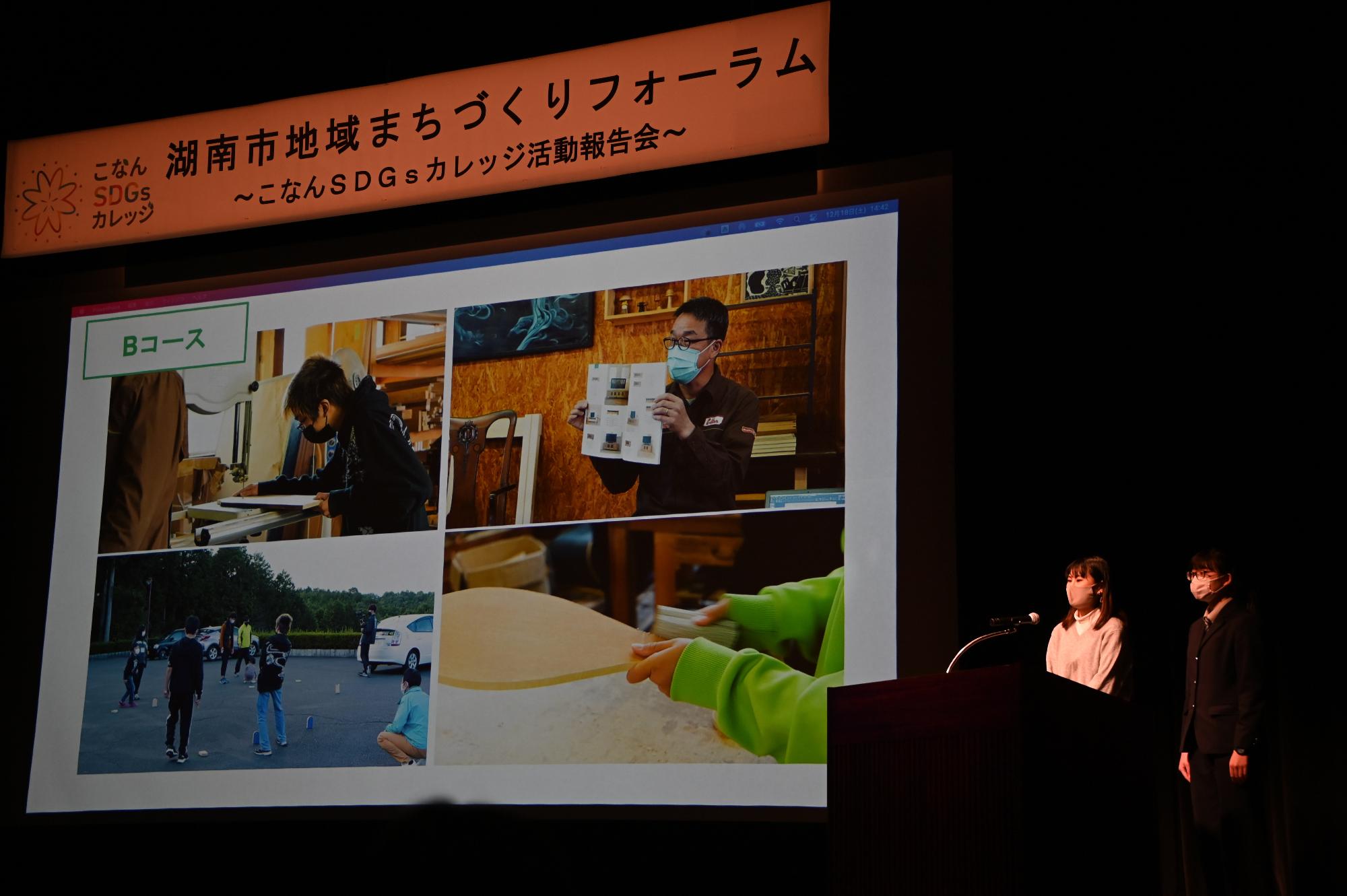

KONAN SDGs Action~B日程~

木工房で木材のレクチャー

2021年11月3日(水曜日)10時~16時

中高生を対象に、湖南市の森や木に関わるアクティビティとレクチャーを行うプログラムの第2日程です。

はじめに、木工房青樹の青木さんから家具の工程や木材の特徴を設計図などを見せていただきながらレクチャーを受けました。

その後、ブラジル発祥のフレスコボールのラケット作りを体験し、スギや松、合板などの素材を選び、機械やヤスリで成形を行いました。

電動糸のこぎりで型取り

加工した端材

雨山研修館でワークショップ開催

雨山研修館で滋賀県森林政策課職員による森林とヒトをつなげるレクチャーを受けた後、午前に制作したラケットでフレスコボールや新たなスポーツ「レイクッド」の体験をしました。

ワークショップでは、木を活用するアイデアを考え、SDGsの視点で自分たちにできることを「MyこなんAction」として参加者の思いを宣言しました。

詳細はこちらから KONAN SDGs Action・Bコース・木の活用方法や日本の森林について知る

ロゴマークが決定しました

こなんSDGsカレッジロゴマーク

若者の可能性が「開花」する様子を湖南市の花「サツキ」をイメージして表現しました。サツキは厳しい環境下でも耐え抜く力強さがあることから、花言葉は「節制、幸福、協力を得られる」とあり、未来ある若者にとって教訓と希望が湧いてくる学びの場になることの期待を込めています。

また、若者が従来の発想をブレイクスルーしていく様を、SDGsカラーホイールの配色を基調として、サツキの花粉に見立て花の外周に施し、その中に描かれる花びらの輪郭が各ゴールを有機的に結びつける様を合わせ、「若者が主体的な活動を通じて、まちを構成するヒトたちを紡ぎ、湖南市の持続可能なまちの未来が創造されていく」ことをロゴで表現しました。

KONAN SDGs Action~A日程~

阿星山での森林レクチャー

2021年10月23日(土曜日)10時~16時

中高生を対象に、湖南市の森や木に関わるアクティビティとレクチャーを行うプログラムです。

はじめに、NCLこなんの長砂さんから市の山林の知識について学び、続いてマウンテンガイドの牧野さんから山登りの心構えをはじめ登り方や地図の見方のレクチャーを受けました。

その後、市内の阿星山を登り、森林の現状や危険個所、「スギ」「ヒノキ」の見分け方など、学校ではあまり教えてもらえないことを体験し学びました。

SDGsワークショップ

阿星山を下山した後、じゅらくの里福祉パーク館で、森林を守るためのアイデアを出し合い、阿星山を通じて湖南市の森林の未来を考えました。

2グループに分かれて、ワークショップが行われましたが、チームによって考えるアイデアが違い、それぞれの価値観を受け入れながら、持続可能な森林を目指すことが必要であると参加者で共有しました。

最後に、参加者一人ひとりが「MyこなんAction」を宣言し、持続可能な社会に向けた決意を共有しました。

KONAN SDGs Action・Aコース・山や森の役割について知る

まちづくり相談会を開催しました

若者によるまちづくりの「たまり場」

2021年10月17日・24日(日曜日)

「KONAN SDGs Studios」の取材先の相談や、実際に地域のキーマンとの取材場所として活用してもらうため、拠点(平和堂甲西中央店1階空きスペース)をオープンにしました。市職員とNCLこなんが相談対応などを行い、若者たちのがんばっている姿を近くで見守りました。

若者が湖南市の未来のまちづくりに思いを馳せるたまり場として、これからもニーズがあれば、随時オープンにしていきます。

KONAN SDGs Studios ~DAY1~

記事化のレクチャー

2021年10月10日(日曜日)13時~16時

「湖南の未来を明るくするひと」をテーマに地域で活躍されている人にインタービューを行い記事にするプログラム。学生11名、新入職員11名が参加し、8グループで約2ヶ月の活動を行います。

そのテクニックは朝日新聞社の記者である外園さんからレクチャーを受け、取材の心構えや、相手の話を深堀りする方法を学びました。

取材先探しのワークショップ

各グループで「SDGsなヒト」を探すワークを行いました。「農業」「食」「教育」などのテーマを決定し、配布された市の制作物の確認やWEBページの検索を行い、湖南市の情報収集を行います。

ワークが止まってしまうグループもあり、大人たちのアドバイスを受けながら、まずは人物像を明確にしていきました。

詳細はこちらから KONAN SDGs Studios・交流会・レクチャー

こなんSDGsカレッジ 同志社大学政策学部連携プログラム

3グループに分かれ参加した思いを共有

2021年10月10日(日曜日)10時~12時

同志社大学政策学部連携は2018年から始まり、「こなん政策アカデミー」として、政策形成のプロセスを真山教授からレクチャーを受けながら政策提案まで行ってきました。優秀な提案には市の事業として予算化も行い、若者によるまちづくりを進めてきました。

今年度から、「こなんSDGsカレッジ~同志社大学政策学部連携プログラム~」として、入庁1年目の新入職員13名が自主的に参画し、11月7日午前に開催予定の学生とのキックオフを前に、政策形成の基礎知識を学び、3つのカテゴリー(「経済・産業」「福祉・教育」「まちづくり」)でそれぞれグループに分かれ、それぞれが参加した動機について共有しました。

SDGsプログラムへの参加者を新たに募集します

プログラム1

こなんSDGsスタジオ ~取材を通して湖南市のSDGsを発掘したい若者募集~

募集概要(募集期限:2021年9月30日(木曜日)

参加状況によっては期限後も受付します

対象

高校生・大学生

市内外を問いません

活動期間

2021年10月10日から11月7日と12月18日

募集人数

20名程度

応募者多数の場合は選考します。

参加費

無料

申込方法

チラシにあるURL(https://bit.ly/3hc4mCI)またはQRコードから申込フォームで必要事項を入力

市に電話・メールでもできます。

プログラム2

こなんSDGsアクション ~森林を通して湖南市のSDGsを体験したい若者募集~

募集概要

募集期限

2021年9月30日(木曜日)参加状況によっては期限後も受付します

対象

中学生・高校生(市内外を問いません)

日程

2021年10月23日、11月3日 どちらか一日のみの参加可能

募集人数

8名程度 応募者多数の場合は選考します。

参加費

無料

申込方法

チラシにあるURL(https://bit.ly/3DQF1bb)またはQRコードから申込フォームで必要事項を入力

市に電話・メールでも可

たまり場の正式名称「こなんSDGsカレッジ」に決定しました!

若者によるまちづくりのたまり場の正式名称をキックオフセミナーの参加者から募集したところ、「市の名称を入れる」、「SDGs未来都市として県内自治体唯一の認定都市」、「学びの場」というワードを入れた名前の候補が多く提案されました。

市の名称・・・「こなん」

SDGs未来都市として県内自治体唯一の認定都市・・・「SDGs」

学びの場:市内に大学がないことから・・・「カレッジ」

これから、「こなんSDGsカレッジ」として、若者が主体的・能動的にまちづくりに参画できる活動の場を広げていきます。

活動拠点の提供に協力いただきました!

湖南市役所東庁舎の近くに店舗を構える平和堂甲西中央店様より、本プロジェクトの活動拠点の提供にご協力いただきました。店舗1階の東側エントランスホール横の空きスペースを、若者まちづくり課プロジェクトの拠点として不定期で活用していきます。

拠点の外側壁面には、今後の若者による取組を展示する予定をしていますので、店舗を利用される際には、ぜひお立ち寄りください。

若者まちづくり課キックオフセミナーを開催しました

第1回セミナー

若者課がスタートするにあたり、湖南市長から「湖南市のまちづくりについて責任を持って考えてほしい」との挨拶に始まり、「若者がまちづくりについて語れるたまり場をつくることであり、多様な立場の人が関われる機会を目指すもの」という若者課の目的を参加者が共有しました。

ワークショップでは、「もし、湖南市長だったら、どんな未来をつくりますか?」というテーマをもとに模造紙を使いながらアイデアを出し合い、若者のおもいを共有しました。

詳細はこちらから キックオフセミナー第1回「若者まちづくり課キックオフ」

第2回セミナー

第2回セミナーでは、「エネルギーとSDGs×グローバル」をテーマに、現役のハーバード大学生から講義を受けた後、湖南市の先進的な取組について説明がありました。また、オンラインでの参加者30名に対しても、講義内容の質問を随時聞きながらグローバルとグローカルな視点で情報交換を行いました。

ワークショップでは、「みんなで2050年の湖南市のエネルギーを考えよう」というテーマで、湖南市にふさわしいエネルギーは何か、その計画を市民が納得できるように説明するにはどうすればよいか考えました。

詳細はこちらから キックオフセミナー第2回「エネルギー×SDGs」

第3回セミナー

第3回セミナーでは、「SDGs表現論」をテーマに、「誰一人取り残さない社会」の解釈が人によって異なることで、理解を難しくしていると説明があり、一つの視点に縛られないことが重要である。また、目標とする未来から逆算して考える「バックキャスティング」の思考で、SDGsを行動に移していくことの大切さを学びました。

コロナ禍により、ワークショップは開催できませんでしたが、とりあえずやってみて不具合が生じればアップデートする「アジャイル」という思考を共有し、今後の「湖南市の未来について」考えるプログラムへの参加意欲につながりました。

詳細はこちらから キックオフセミナー第3回「SDGs表現論」

若者まちづくり課プロジェクトの初期メンバーを募集します!

今年度から、学生が主体的にまちづくりへ参加できる「若者のたまり場」を一緒に作り上げるための初期メンバーを募集します。

SDGsの視点によるテーマ「エネルギー」「森林」などをもとに、市内地域をフィールドに学びの場を提供します。サポートは、留学経験があり、全国で様々な若者によるまちづくりを展開している学生主体の団体「NPO法人 留学フェローシップ」や同志社大学政策学部などが行います。

グローバルな経験談を直接聞く機会や進学・就職活動などのセールスポイントにもなりますので、是非応募ください。

.JPG)

.JPG)

応募要項

応募条件 中学・高校・大学に在学中の人(市内外は問いません)

応募方法 住所・氏名・年齢・連絡先(電話番号、メールアドレス)・学校名を、7月30日(金曜日)までにメールまたは用紙(様式自由)で問い合わせ先へ提出してください

更新日:2022年06月21日